Un colloque organisé par le GHU Paris – Psychiatrie et neurosciences

Aujourd’hui, nous sommes une majorité à nous accorder sur l’importance de prendre en compte les vécus d’expérience et les savoirs expérientiels des individus, quel que soit le champ d’action ( milieux professionnels, société) et les espaces théoriques ( sociologie, sciences médicales, psychologie) dans lequel on se situe Historiquement d’ailleurs, on retrouve dans de multiples époques des questionnements sur les rouages et tensions entre objectivité et subjectivité d’une part et universel et singulier d’autre part.

Notre époque a cependant quelque chose de scandaleux. En effet, nous sommes tous témoins du fait que les vécus d’expérience et les savoirs expérientiels sont valorisés et rendus visibles que ce soit via des dispositifs de formation

universitaire, de formation continue, de certification, ou via des associations telles que France Asso Santé.

La présence de nouveaux acteurs dans les institutions de santé (sanitaire, médico social), ainsi que la prise en compte par les pouvoirs publics au travers de décrets faisant explicitement référence aux « savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement (Décret relatif à la définition du travail social, 2017) tendent à hisser ces savoirs au rang des savoirs universitaires, théoriques, pratiques et professionnels, tout en mettant en avant la relation qui existe entre les différents professionnels et les « usagers ».

Néanmoins, nous faisons un autre constat, celui que ce nouveau niveau de connaissance reste difficilement perceptible dans notre réalité, qu’elle soit individuelle, institutionnelle ou sociale. Sommes- nous devant un affichage politiquement correct, une posture (voire une imposture) en d’autres termes devant du « tokenisme »? Cette nouvelle vogue participationniste, avec sa revalorisation des savoirs d’usage viendrait elle colmater la crise démocratique? Est ce un défaut de cohérence et de consensus? Et finalement, de quoi parle t on exactement lorsque l’on s’intéresse au vécu d’expérience et lorsque l’on cherche à le valoriser, à le mettre en perspective?

Chercheur.e.s en santé utilisant des méthodes qualitatives, nous avons élaboré notre méthode, IPSE (Inductive Process to analyze the Structure of lived Expérience), pour accéder, analyser et structurer les vécus d’éxperience. Cette élaboration a naturellement nécessité un questionnement en profondeur de la notion d’expérience en général, mais aussi de la place

de la rencontre et de la co-construction d’un récit d’expérience en particulier.

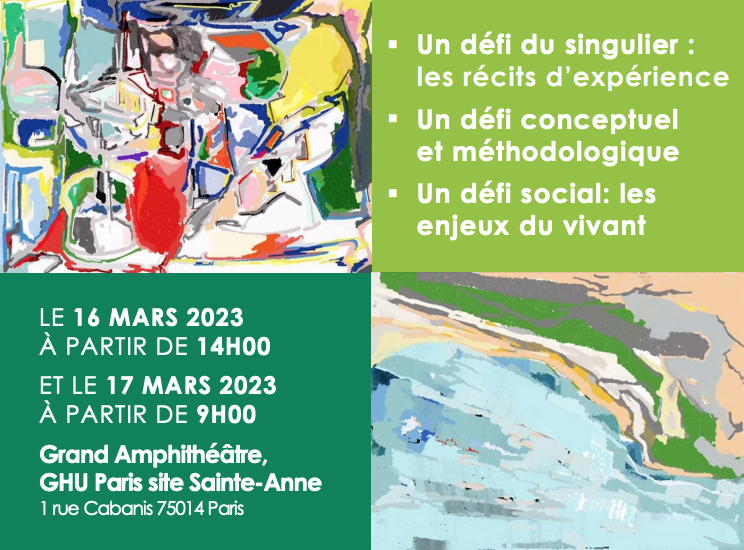

Fort de cette réflexion, ce colloque cherchera à questionner les défis du singulier, méthodologiques conceptuels, et sociaux qui se présentent aux femmes et aux hommes qui ont choisi de s’engager pour faire entendre les vécus d’expérience, qu’ils s’agissent d’artistes, de chercheur e s en santé, sciences, sciences sociales et philosophie de journalistes ou de politiques.

Emblématique de la mise en perspective et à l’action de ce savoir expérientiel, le GHU Paris Neurosciences, qui accueille ce colloque, a fait du partenariat en santé, un pilier de son projet d’établissement.

Rens. : www.ghu-paris.fr