PARIS

Colloque international de Sorbonne Université en collaboration avec le programme Medicine and the Muse de Stanford University

Si, historiquement, la médecine était définie comme l'art de la guérison, il semble qu'elle ait acquis ce statut de science en se concentrant sur la recherche des causes objectives de la maladie. Cet objectif implique-t-il de mettre de côté les émotions, considérées comme des caractéristiques subjectives et psychologiques liées aux expériences des patients et des praticiens, et de ne pas être pris en compte dans une relation thérapeutique entièrement tournée vers l’élimination de la maladie? Dans l'Antiquité, les «bons médecins» étaient perçus comme des sages, capables de se distancer des émotions et de ne pas se laisser submerger par la tristesse, la peur ou la mélancolie que peut engendrer quotidiennement la maladie et la mort.

Cependant, on peut souligner que les émotions font partie intégrante de la santé et de la maladie telles que définies dans le système de médecine humorale – un système centré sur l'équilibre et basé sur l'air, l'alimentation, le sommeil et le réveil, l'exercice et le repos, les sécrétions et les excrétions, les affections ou les passions de l'âme. L'idée que les émotions ont un rôle à jouer non seulement dans l'apparition de la maladie, mais également dans le rétablissement de la santé n'est donc pas récente. Cela a donné naissance à la prétendue tradition du "régime de l'esprit" qui met l'accent sur l'influence de l'âme sur le corps ainsi que sur la manière dont cette interaction peut être utilisée pour prévenir, voire guérir, des maladies.

Qu'en est-il de la relation thérapeutique entre praticiens et patients de nos jours? Reconnaître le rôle des émotions dans le traitement des maladies, demander aux médecins plus d'empathie ou utiliser des pratiques méditatives basées sur la prise de conscience des émotions, c'est reconnaître leur importance dans la relation thérapeutique, que ce soit dans le domaine de la médecine somatique ou psychiatrique. Lorsque ces pratiques sont développées, elles soulignent également les limites d’une approche de soins purement biomédicale, centrée sur l’efficacité et visant à se distancer des émotions. Ils peuvent émettre de vives critiques à l’encontre de la médecine factuelle et favoriser des approches de soins alternatives, perçues comme plus susceptibles de prendre en compte l’influence de l’esprit sur le corps (médecine alternative et idées de "gestion de la maladie" par le biais des émotions, qui peuvent aller de soi). en ce qui concerne le refus de médicaments ou d’interventions chirurgicales et jusqu’à une forme de «nihilisme médical»).

L’objectif de cette conférence est de demander si nous sommes réellement confrontés à une alternative entre une médecine peu émotive, orientée vers la thérapie, qui s’intéresse aux causes des maladies, et une approche plus préventive de la médecine, axée sur les expériences et l'influence de l'esprit sur le corps. N'est-il pas possible d'intégrer les émotions dans la pratique des soins préventifs mais également curatifs, chirurgicaux et palliatifs?

La question semble particulièrement urgente dans le contexte de maladies graves telles que les cancers rares, auxquels des représentations affectives sont attachées (peur de la mort, anxiété quant aux effets secondaires des traitements, espoirs de guérison …), à la fois de la part du personnel soignant et les patients. Un médecin qui divulgue un tel diagnostic et fait des suggestions de traitement doit prendre en compte les émotions que son annonce peut susciter chez le patient.

Mais la question se pose également à propos du médecin, à qui on demande de faire preuve d '"empathie" et qui peut en même temps ressentir le découragement et l'impuissance dans sa pratique quotidienne.

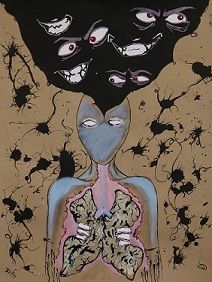

Les émotions jouent également un rôle important lors de la prise en charge de patients traumatisés, comme ce fut le cas à l'hôpital Pitié-Salpêtrière lors des attentats terroristes de novembre 2015 à Paris, ou dans des services psychiatriques où la prise en charge de la maladie mentale ne peut contourner le problème des émotions exprimées par le patient (peur et tristesse dans la dépression, par exemple, exaltation et enthousiasme pour les délires maniaques).

Historiquement, comment le rôle des émotions a-t-il été défini et considéré dans la relation thérapeutique, mais aussi dans la pratique clinique de l'observation de maladies? Comment cette question a-t-elle mis en lumière la nécessité d'un dialogue de plus en plus institutionnel entre médecins, hommes de lettres, philosophes et artistes aujourd'hui avec l'émergence des prétendues "humanités médicales"?

Quelle est la place des émotions aujourd'hui dans la relation thérapeutique, lors de la divulgation d'un diagnostic, du choix entre plusieurs traitements possibles, de la prise en charge de maladies chroniques ou de la mise en place de soins palliatifs?

Comment les médecins et les chercheurs sont-ils confrontés à la question des émotions de nos jours? Que signifie l'injonction de montrer plus d'empathie et quelles sont ses limites?

Enfin, de nouvelles pratiques ou méthodes de communication ont-elles été établies pour permettre l’identification et la reconnaissance des émotions au sein de la relation thérapeutique – sans pour autant tomber nécessairement dans une opposition caricaturale entre un modèle biomédical de médecine centré sur le traitement et un modèle alternatif supposé plus "humain" et centré sur l'idée de guérir et affecte?