« Une sollicitation excessive » des services d’urgence et ce malgré les mesures correctives déjà prises et qui s’avèrent insuffisantes, voici les conclusions du nouveau rapport de la Cour des Comptes sur l’accueil et le traitement des urgences à l’hôpital. Onze recommandations tentent aujourd’hui d’appréhender au mieux les dysfonctionnements sur l’amont, l’interne et l’aval.

La Cour des comptes a été sollicitée par la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale afin de réaliser une enquête sur les services des urgences hospitalières, en mettant l’accent sur l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre du programme « Ma santé 2022 », adopté en juin 2018. Ce programme a été enrichi, en décembre 2019, par un plan d’action spécifique pour la médecine d’urgence, le « Pacte de refondation des urgences ». Ce dernier, élaboré en réponse aux difficultés pressantes rencontrées par les établissements de santé, regroupe 12 mesures issues d’un rapport commandé par le Gouvernement en juin 2019.

Ce nouveau rapport de la Cour des Comptes rendu le 19 novembre dernier, riche de ses onze recommandations, dresse la nécessité de coordonner la régulation des urgences avec la permanence des soins en ville, et simplifier l’accès direct à l’hospitalisation non programmée ; de connaître, répartir et mobiliser plus facilement les moyens disponibles et sécuriser la sortie vers l’hospitalisation ; d’informer le public sur la disponibilité des structures des urgences et sur la qualité du service rendu.

La médecine d’urgence associe trois fonctions exercées par cinq types de services :

– l’accueil des appels et d’orientation des patients dans le système de soins que sont les « services d’aide médicale urgente » (Samu, dit aussi « Centre 15 », et les tout récents « services d’accès aux soins » (SAS) ; les interventions sur le terrain accomplies par les « structures mobiles d’urgence et de réanimation » (Smur), et la prise en charge des personnes par les « structures de médecine d’urgence » dans les hôpitaux, appelées plus simplement « les urgences » (complétées, bientôt, par des « antennes de médecine d’urgence »). Le présent rapport est centré sur cette dernière composante, à savoir l’accueil et le traitement des urgences à l’hôpital.

Une solution de secours sollicitée au-delà de sa vocation

En 2022, la médecine d’urgence était assurée par 694 structures en France, dont 75 % publiques. Le coût total pour 2023 a été estimé à 5 597 M€, dont 5 312 M€ à la charge de l’assurance maladie, représentant 5,17 % des dépenses hospitalières prévues par l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam).

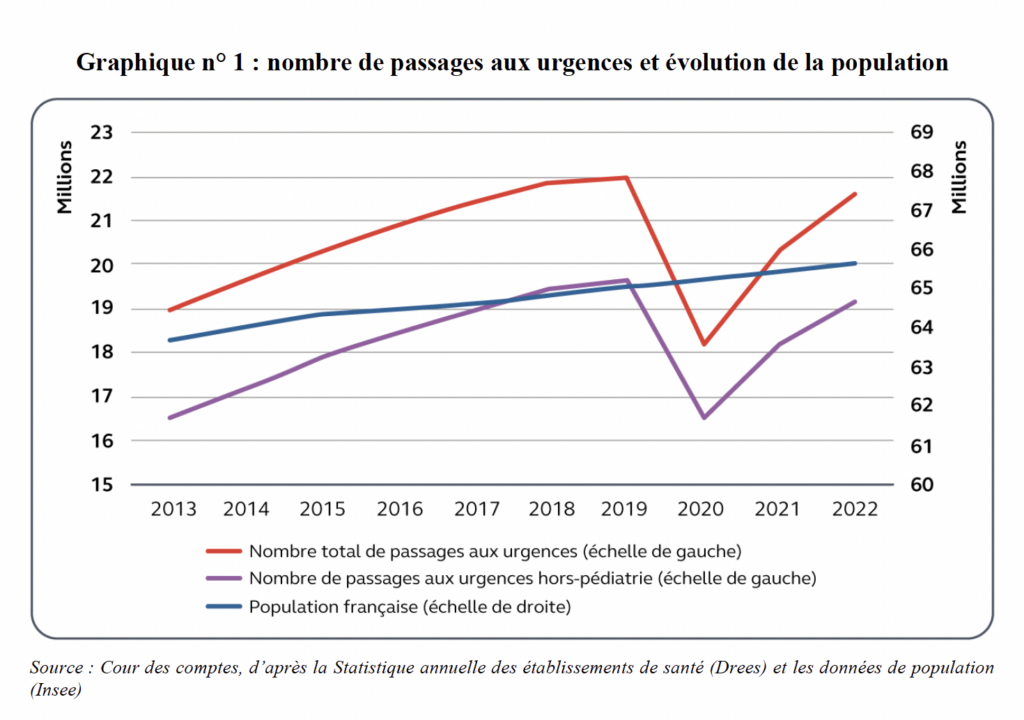

Les urgences à l’hôpital sont mises en difficulté par un afflux croissant de patients lié au manque de médecins de ville et au vieillissement de la population. De nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs publics depuis 2022 pour faire face à cet engorgement, tant à l’entrée des urgences qu’à la sortie mais elles sont loin d’avoir produit tous leurs effets et certaines doivent être complétées. Il en va ainsi de la coordination de la régulation des urgences avec l’organisation de la permanence des soins en ville, du développement des compétences des infirmiers, des sages-femmes, des pharmaciens permettant de libérer du temps médical des médecins ou de maintenir un suivi des personnes à la santé précaire malgré l’absence de médecin traitant, de la simplification de l’accès direct à l’hospitalisation pour les patients âgés, en leur évitant de passer par les urgences. Le développement des centres de soins programmés qui peuvent contribuer à alléger la pression sur les urgences mais qui captent une partie de la ressource en médecins urgentistes et ne contribuent pas toujours à la permanence des soins en ville, doit être encadré.

Des tensions internes aux structures de médecine d’urgence à réduire

Au-delà de l’afflux croissant de patients, les urgences hospitalières font face à une pénurie de médecins, à des locaux parfois mal adaptés et à des capacités d’accueil à la sortie (notamment par manque de lits d’hospitalisation dans les services spécialisés). Ces constats conduisent à une dégradation du service rendu aux patients qui se traduit par un allongement des délais de prise en charge, par la régulation de l’accueil, par des fermetures partielles ou totales sur certaines périodes, voire par des conséquences sanitaires pouvant être graves (« évènements indésirables graves »).

Pour faire face à ces difficultés, la Cour recommande de mutualiser les équipes d’urgentistes à l’échelle de plusieurs établissements et de mettre en place un ordonnancement des lits pour exploiter au mieux les lits disponibles, au sein de chaque établissement et entre établissements situés à proximité. Des progrès sont aussi possibles et nécessaires dans l’anticipation des besoins en médecins urgentistes et dans le suivi de l’effectif de cette spécialité.

Améliorer la connaissance de l’activité et renforcer le pilotage des capacités des urgences

Il est essentiel que les dispositifs de recueil et d’exploitation des données de régulation, de passages aux urgences, de financement à l’activité, de disponibilité en lits et en personnel médical soient modernisés et unifiés. Le potentiel disponible et celui mobilisé doivent être connus à tout instant par les pouvoirs publics, du niveau local au niveau national, de manière à permettre d’anticiper les tensions prévisibles et d’adapter les moyens aux besoins de la population. Le financement de l’activité des urgences a fait l’objet d’une réforme importante mise en œuvre à partir de 2021, associant dotation en fonction de la population à desservir, financement de l’activité réalisée et reconnaissance de la qualité du service rendu. Cette réforme positive dans ses principes n’est cependant appliquée que très timidement, le souci de continuité l’ayant jusqu’à présent emporté. Les contrôles sur la facturation de l’activité sont par ailleurs quasi inexistants.

Les causes des événements indésirables graves survenus dans les structures des urgences, que les établissements ont l’obligation de déclarer, constituent un élément d’appréciation de cette qualité du service rendu. Leurs causes et les correctifs apportés doivent être régulièrement publiés. Le public, auquel le service des urgences s’adresse, sera d’autant plus enclin à en user de manière strictement utile qu’il sera informé de manière transparente des paramètres d’activité, de disponibilité, de sécurité des structures des urgences, parallèlement à la possibilité de régulation. Il convient donc qu’il ait accès facilement à ces informations.

Pour sa part la Fédération hospitalière de France (FHF) salue l’analyse approfondie et précieuse proposée sur l’état de saturation important qui caractérise les services d’urgences et précise « qu’il y a urgence à prendre la mesure de la situation, dans un contexte tendu en matière de ressources humaines, au travers de mesures fortes de structuration de l’accès aux soins ».

Les 11 recommandations du Rapport

Coordonner la régulation des urgences avec la permanence des soins en ville, et simplifier l’accès direct à l’hospitalisation non programmée

- Coordonner la gestion des équipes de médecins intervenant dans la permanence des soins ambulatoires avec celles mobilisables par le service d’accès aux soins, pour concentrer le service sur les périodes qui correspondent le mieux aux besoins de la population (ministre de la santé et de l’accès aux soins, Cnom).

- Systématiser les filières d’hospitalisation directe pour éviter le passage par les urgences des personnes âgées et en contrôler l’effectivité (ministre de la santé et de l’accès aux soins).- Établir un régime d’autorisation spécifique pour les centres de soins non programmés, les intégrant dans le cadre de régulation de l’offre de soins, dans les services d’accès aux soins et dans la permanence des soins ambulatoires (ministre de la santé et de l’accès aux soins).

Connaître, répartir et mobiliser plus facilement les moyens disponibles et sécuriser la sortie vers l’hospitalisation

- Établir précisément les besoins à moyen terme en médecins des structures des urgences (ministre de la santé et de l’accès aux soins).

- Généraliser les équipes territoriales d’urgence sur l’ensemble du territoire (ministre de la santé et de l’accès aux soins).

- Poursuivre, à un rythme annuel, l’enquête nationale sur la gestion des lits en aval des urgences pour vérifier la performance de la fonction d’ordonnancement des lits à l’échelle de chaque établissement (ministre de la santé et de l’accès aux soins, Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)).

- Améliorer la fiabilité des données au service de la qualité et de l’efficacité de l’activité des urgences

- Achever la nouvelle version du résumé du passage aux urgences en la liant au programme de médicalisation des systèmes d’information pour, à la fois, suivre l’activité et fonder la facturation (ministre de la santé et de l’accès aux soins, L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), Cnam)

- Pour faciliter l’orientation, la prise en charge et le suivi des personnes se présentant aux urgences, interfacer les données des résumés de passages aux urgences avec : a) les données enregistrées par les Smur ; b) les données enregistrées par les Services d’accès aux soins et les Centres 15-Samu ; c) les données du programme de médicalisation des systèmes d’information (ministre de la santé et de l’accès aux soins, ATIH).

- Contrôler systématiquement la cohérence entre les déclarations des établissements destinées au suivi de l’activité sanitaire et les cotations des passages aux urgences destinées à la facturation (ministre de la santé et de l’accès aux soins, ATIH, Cnam).

Informer le public sur la disponibilité des structures des urgences et sur la qualité du service rendu

- Publier annuellement un bilan global au niveau national des évènements indésirables graves associés aux soins intervenus dans les structures des urgences, déclarés par les établissements de santé (HAS).

- Mettre à la disposition des usagers, en continu, les données concernant les urgences telles que les structures ouvertes à proximité de leur localisation, le temps d’attente observé dans celles-ci, le nombre de passages, les services fermés, etc. (ministre de la santé et de l’accès aux soins).

• Rapport « L’accueil et le traitement des urgences à l’hôpital ». Des services saturés, une transformation

indispensable du parcours des patients, Communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale Novembre 2024. Cour des Comptes.