Un rapport sur les statuts des personnels encadrants des structures de formation et des enseignants-chercheurs dans le cadre de l’universitarisation des formations paramédicales formule 24 préconisations dont la création d’un statut d’enseignant chercheur clinique ou encore celui d’étudiant hospitalier. Synthèse.

Le contexte

Initiée en 2009 avec la formation infirmière, l’universitarisation des professions paramédicales est engagée dans un processus continu de refonte des formations paramédicales pour les inscrire dans l’architecture de formation de l’enseignement supérieur, Licence Master Doctorat, tout en répondant aux enjeux d’attractivité, étudiante et professionnelle, et de transformations des métiers.

Après un premier temps qui a permis la reconnaissance du grade licence ou master pour 95 % des étudiants paramédicaux, une deuxième ère s’est ouverte à compter de 2018 avec le développement de la pratique avancée, la création des sections du Conseil national des universités (CNU) santé, 91 pour les sciences de la rééducation et de la réadaptation et 92 pour les sciences infirmières, et le recrutement des premiers enseignants-chercheurs paramédicaux.

Des expérimentations ont été autorisées permettant aux universités de proposer de nouveaux schémas de formation facilitant « le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche ». Ces évolutions entrainent des transformations profondes dans les organisations de formation. Elles font émerger le besoin de nouvelles compétences et amènent à interroger les impacts sur les ressources humaines des acteurs impliqués dans le large champ des formations paramédicales.

Dans cette dynamique, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et la prévention ont confirmé leur volonté de mener à son terme l’universitarisation des formations paramédicales et ont confié une mission d’accompagnement opérationnel au Pr Christine Ammirati avec une attention spécifique sur quatre volets : diplomation et ingénierie, conventionnel, droits des étudiants, recherche et encadrement.

L’étude

Pour instruire ce dernier volet, recherche et encadrement, les ministres ont demandé à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), par lettre de mission en date du 22 février 2023, d’établir un état des lieux et de formuler des préconisations sur les statuts des personnels encadrants des structures de formation et des enseignants-chercheurs dans le cadre de l’universitarisation des formations paramédicales. Des temps d’échanges mensuels ont été organisés avec le Pr Ammirati afind’alimenter les réflexions mutuelles.

L’état des lieux établi par la mission recouvre l’ensemble des professions paramédicales réglementées par les titres I à VII du livre III de la IVème partie du code de la santé publique. Ces professions peuvent être schématiquement réparties en trois groupes :

- les infirmiers diplômés d’État, dont les trois spécialités infirmières (infirmières anesthésistes,

de bloc opératoire et puéricultrices), et les infirmiers de pratique avancée ;

- les professions de la rééducation et de la réadaptation qui comprennent principalement les

masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les

psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les audioprothésistes et les diététiciens ;

- les professions médico-techniques parmi lesquelles les manipulateurs d’électroradiologie,

les techniciens de laboratoire médical.

Aucune étude n’avait été conduite jusqu’au présent rapport sur l’état des lieux des ressources humaines, formateurs, encadrants et enseignants-chercheurs paramédicaux.

La mission a commencé par une première étape de stabilisation du périmètre qui l’a amenée à prendre en compte des données de différentes natures, non consolidées au plan national ou régional, du fait de l’hétérogénéité même des instituts et structures de formation, de statuts juridiques différents, nombreux, irriguant le territoire national. Les déplacements et entretiens dans six régions métropolitaines et une région ultra-marine, complétés d’une enquête organisée par la mission, ainsi que les nombreuses rencontres ont permis d’appréhender plus finement les niveaux de formation des équipes encadrantes, les enjeux de transformation des métiers, les besoins de nouvelles compétences pour accompagner notamment le développement de la recherche paramédicale qui sous-tend l’intégration du dispositif LMD. L’état des lieux a également porté sur les leviers et difficultés à traiter au plan statutaire pour accompagner les évolutions en cours entre universités et instituts de formation et développer le vivier des enseignants chercheurs.

Le rapport dresse, dans sa première partie, la cartographie des formations paramédicales qui sont distinguées en deux catégories selon la nature du diplôme délivré :

- les formations conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur délivré par les universités, ou pour les lycées comptant des sections de techniciens supérieurs,

- les formations conduisant à un diplôme d’État délivré par le préfet de région, assurées par des instituts, gérés par un établissement public de santé, ou par un gestionnaire privé. Ces instituts de formation publics et privés relèvent des compétences d’autorisation et financement transférées par l‘État aux conseils régionaux depuis la loi de décentralisation de 2004.

Etat des lieux

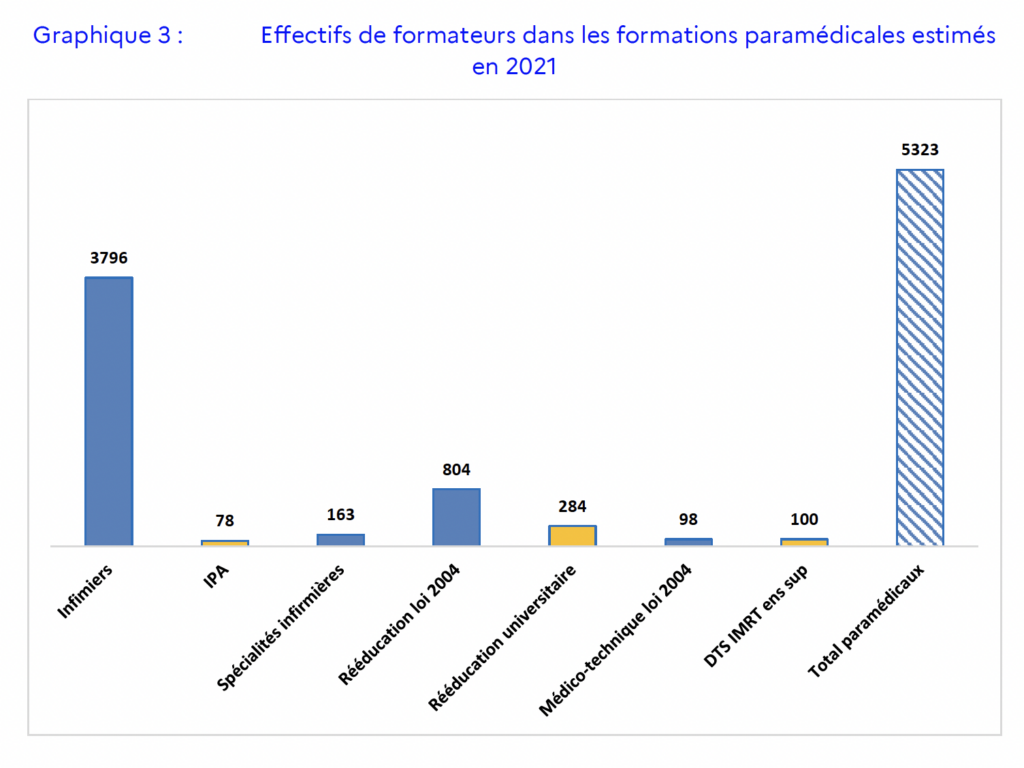

Après rapprochement de différentes sources, la mission a pu établir à 5 000 le nombre des formateurs encadrant près de 140 000 étudiants paramédicaux. En nombre d’instituts, comme en effectifs étudiants, le réseau des instituts de formation en soins infirmiers est de loin le plus étendu, avec plus de 300 IFSI et 95 000 étudiants inscrits en 2021. Il est complété par les spécialités infirmières. La deuxième filière en effectifs est celle de la réadaptation-rééducation,

avec plus de 30 000 étudiants, puis la filière médico-technique avec 10 000 étudiants.

Les constats portés sur les encadrants mettent en évidence une population en voie d’évolution avec des parcours universitaires hétérogènes et partiellement armée pour répondre aux enjeux universitaires. Les instituts publics de formation sont encore majoritairement dirigés par des directeurs de soins au nombre de 184 début 2022, en décroissance depuis dix ans. Statutairement formés à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) mais sans reconnaissance universitaire (master ou doctorat), la mission s’est interrogée sur l’évolution de leur formation.

Les encadrants en sciences infirmières sont encore au milieu du gué en termes de niveau de formation, avec 55 % de titulaires d’un master 2. Pour autant, la mission a également relevé un tendanciel positif ces dernières années, malgré la crise sanitaire et grâce au couplage qui se généralise de la formation cadre de santé avec un master 2 mais aussi au recrutement de titulaires de master 2 ou doctorat non-cadres. La reconnaissance statutaire pour ces derniers est également abordée par la mission.

S’agissant des aspects recherche et nomination d’enseignants-chercheurs, la mission établit des constats mitigés qu’il faut cependant mettre en perspective du contexte encore récent de la création des sections CNU 91 et 92 et des mesures d’accompagnement du développement de la recherche paramédicale. La mission a recensé trente nominations dans les sections 91 et 92 après trois campagnes de recrutement auxquelles s’ajoutent douze recrutements en cours au titre de

Les enseignants-chercheurs rencontrés interrogent le statut mono-appartenant en cumul avec une activité de soins, qui répond mal à des problématiques de rémunération pour les plus anciens d’entre eux, mais aussi à leurs attentes de conditions d’exercice satisfaisantes pour réaliser l’ensemble de leurs missions. Le positionnement de la France est encore faible, malgré la dynamique de la recherche paramédicale que la mission a pu étayer au niveau national avec le programme hospitalier de recherche paramédicale, et son relais régional, ou en établissement. La France occupe la 30ème place mondiale en nombre de publications dans le domaine des sciences infirmières par exemple, et l’accompagnement des parcours recherche n’y est pas encore structuré de manière lisible, ni financé.

Enfin, le rapport pointe les freins statutaires qui existent entre les instituts de formation et les universités dans les nombreux projets de collaboration qui accompagnent les transformations en cours des formations paramédicales. La mise à disposition demeure le seul outil facilement mobilisable par défaut par les institutions mais pose question pour porter à large échelle des collaborations renforcées. La non-éligibilité des personnels mis à disposition pour percevoir le

complément de traitement indiciaire issu des accords du Ségur de la santé rend par ailleurs moins attractive cette position pour les personnels concernés.

24 recommandations

Au regard de ces constats, le rapport formule, dans sa deuxième partie, 24 recommandations pour répondre aux enjeux d’attractivité des formations et des métiers par la structuration de filières d’enseignants-chercheurs paramédicaux et l’accompagnement des dynamiques partenariales et territoriales dans les transformations en cours des formations

paramédicales.

Pour améliorer l’attractivité du statut d’enseignant-chercheur et favoriser la constitution d’un vivier par un accompagnement précoce par et pour la recherche, la mission propose de :

- prévoir une base légale spécifique pour les enseignants-chercheurs paramédicaux titulaires et non titulaires ouvrant un statut bi-appartenant clinique attractif et mixte, hospitalier ou ambulatoire, plusieurs recommandations précisant les modalités de gestion accompagnant la création de ce nouveau statut ;

- créer un statut d’enseignant clinique universitaire (ECU) à l’image des chefs de clinique universitaires ;

- faciliter les orientations précoces vers la poursuite d’un cursus master puis doctorat avec des mesures ciblées aux différents niveaux de parcours ;

- étendre le statut d’étudiant hospitalier dont bénéficient actuellement les étudiants des filières médicales en second cycle hospitalier aux étudiants paramédicaux également en second cycle, en formation initiale ou en continuité d’études ;

- mettre en place des contrats doctoraux dans le cadre de programmes pluriannuels pilotés et financés par les ministères.

Le rapport formule ensuite des recommandations pour accompagner la poursuite de l’universitarisation et favoriser l’indispensable complémentarité et le besoin de diversité des compétences par des réponses statutaires adaptées : - la mise en place d’un programme national 2024-2030 prévoyant notamment le recrutement de 136 enseignants-chercheurs titulaires, soit 4 enseignants-chercheurs (deux pour chacune des sections 91 et 92) pour 34 universités à composante santé ;

- l’accompagnement des équipes pédagogiques pour généraliser la diplomation en master 2 des encadrants et accompagner les parcours de doctorants. À cette fin, une actualisation du référentiel métier devra également intégrer les nouveaux attendus d’organisation pédagogique. L’adaptation de la formation des directeurs de soins est proposée dans ce cadre.

- des évolutions statutaires pour reconnaitre tous les professionnels qui se sont engagés dans un parcours de diplomation universitaire et se voient confier des missions d’animation de recherche ou de formation ;

- selon les choix effectués localement, certaines collaborations université-instituts de formation prendront la forme d’une intégration organique et risquent de se trouver confrontées à des difficultés pour proposer un statut d’accueil assurant le maintien de la rémunération hospitalière. Plusieurs options statutaires sont formulées, avec entre autres, l’ouverture de l’accès aux fonctions d’ingénieurs et personnels techniques de recherche et

de formation.

Ressources humaines et statuts des encadrants et enseignants-chercheurs dans les formations paramédicales universitariséesNadiège BAILLE, Françoise ZANTMAN, Jean DEBEAUPUIS (Inspection générale des affaires sociales) ; Hélène MOULIN-RODARIE, Anne-Marie ROMULUS, Pierre VAN DE WEGHE (Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche), RAPPORT IGAS N°2023-017R / IGESR N° 22-23 001, Mars 2024.