Six mois après son arrivée au sein de ce grand hôpital psy réputé, la médecin généraliste déchante. Elle décrypte ici le revers de la médaille, l’éparpillement des tâches, la dilution des responsabilités, les organisations tentaculaires, tout ce qui fait que l’institution devient écrasante…

Il y avait un piège. Bien sûr qu’il y avait un piège. C’est sournois, l’institution. C’est traître. C’est ambivalent. C’est comme les gens. C’est aussi fou que Monsieur D., l’institution : un labyrinthe de procédures, truffé d’erreurs, dramatiquement lent.

Lorsque j’étais interne, j’avais idéalisé cette institution-là en particulier, l’hôpital psychiatrique, pour avoir connu la violence de l’hôpital général et en être rescapée de justesse. On y avait ménagé ma sensibilité, mon excentricité, ma liberté.

L’institution m’avait donné le sentiment d’être accompagnée dans la découverte du lien complexe avec les patients psychotiques.

Et puis, après quelques années passées en libéral, de belles années certes, j’ai été soulagée de retrouver l’institution pour ce qu’elle simplifie les démarches administratives et répartit les tâches. L’institution, c’est aussi une trésorerie, une direction des affaires médicales, un salaire qui tombe tous les mois, une déclaration d’impôts préremplie, et au diable l’Urssaf. C’est aussi des secrétaires qui envoient les courriers, qui appellent, qui prennent les rendez-vous et des spécialistes à portée de main.

Une institution qui porte, donc.

Oui, qui porte dans la relation avec le patient. Qui diffracte et dispatche. Qui nous aide, nous, en tant qu’individus, à supporter la maladie mentale. A soutenir le lien compliqué et parfois lourd avec les patients. J’envisageais avec indulgence quoiqu’une certaine lassitude la prolifération des réunions sur mon planning et celui de tout le monde. Les réunions et leur place entre nous, le patient, la clinique, et l’institution. Mais c’est aussi l’occasion d’être avec les autres, d’être soutenu.

L’institution : le paradis de « ceux qui savent déléguer »

Aujourd’hui, pourtant, je réalise que l’institution nous écrase pour tout le reste.

Certes, c’est plus facile de gérer un psychotique mal équilibré dans l’institution, parce qu’il y a les infirmiers, les psychiatres, l’assistante sociale, cette facilité à dire « Ça, ce n’est pas mon rôle, c’est celui de l’assistante sociale, de la secrétaire, du psychiatre… ».

C’est facile, et c’est aussi ce qui fait que ce n’est jamais à la bonne personne qu’il s’adresse, en somme, le nouveau, ce pauvre type en pyjama d’hôpital qui n’a pas encore identifié tout le monde et qui est là depuis déjà quatre heures, et qui n’a vu personne, et ne sait pas où est son foutu téléphone, qui ne peut avoir l’ombre d’un rouleau de papier toilette dans sa chambre.

Chacun ses tâches.

L’institution c’est aussi une forme d’inertie de groupe, de mollesse, la facilité pour certains de se reposer sur les autres, pour tout, trop, de se planquer. C’est le paradis de ceux qui savent déléguer, l’enfer de ceux qui ne savent pas dire non, comme moi. Chacun ses tâches, mais il y en a une telle infinité qu’il y aura toujours des tâches bâtardes, mal renseignées, à la lisière des fonctions, comme il y aura toujours des patients qui n’entreront pas dans les cases ou qui en pâtiront. Des tâches qui tomberont donc de mains en mains jusqu’à celles de l’agent qui aura le plus gros surmoi, qui s’y investira comme d’une mission. Parce que sa conscience professionnelle ne l’autorise ni à faire l’autruche, ni à dire non.

L’institution, c’est une forme d’étranglement. C’est une grosse pieuvre molle qui enserre tout le monde dans l’inertie, la procrastination, la lenteur institutionnelle.

En arrivant dans l’hôpital, j’ai commandé un tampon à mon nom, et des chèques déjeuner. J’ai renvoyé des mails, un mois plus tard, trois mois, six mois. Alors j’ai abandonné. Au fond j’ai toujours signé avec un stylo, et si le pharmacien n’est pas content, qu’il se fasse le plaisir d’appeler. De trouver lui-même dans ce château de Kafka, la personne qui s’occupe de commander les tampons, en passant par le service A du pôle Z, bâtiment X, circulaire B65. Quant aux chèques déjeuner, je les ai finalement reçus un an après.

« Y’a une généraliste, elle est là pour ça »

C’est donc aussi tout ça, l’institution. Et toi, le médecin généraliste, le monde s’écrase sur toi. Parce qu’il n’y a plus assez de psychiatre. Qu’ils se volatilisent à peine arrivés. Parce que les infirmiers se laissent peu à peu aller à ne plus rien savoir faire de somatique.

Parce qu’un jour un psychiatre répond : « Y’a une généraliste, elle est là pour ça », alors qu’un infirmier l’alerte sur la constipation d’un patient arrivé une semaine plus tôt, mis sous tercian/lorazepam/loxapac et en chambre d’isolement.

Parce qu’on vouvoie les psychiatres, qu’on ne déjeune pas avec eux.

Alors que moi, si. La jeune généraliste, plus gentille, plus accessible. Consciencieuse. On ose tout lui dire, tout lui demander, en retour on partage avec elle les plaisanteries, le repas, le café. Et je plaide coupable puisque j’ai demandé à être tutoyée et que je déteste cette séparation de classe.

Les gens comme moi dans cet univers finissent compressés.

Et c’est ainsi que six mois plus tard, la petite généraliste est devenue plus agressive, plus redoutable. Plus pessimiste. Et d’une effroyable lucidité.

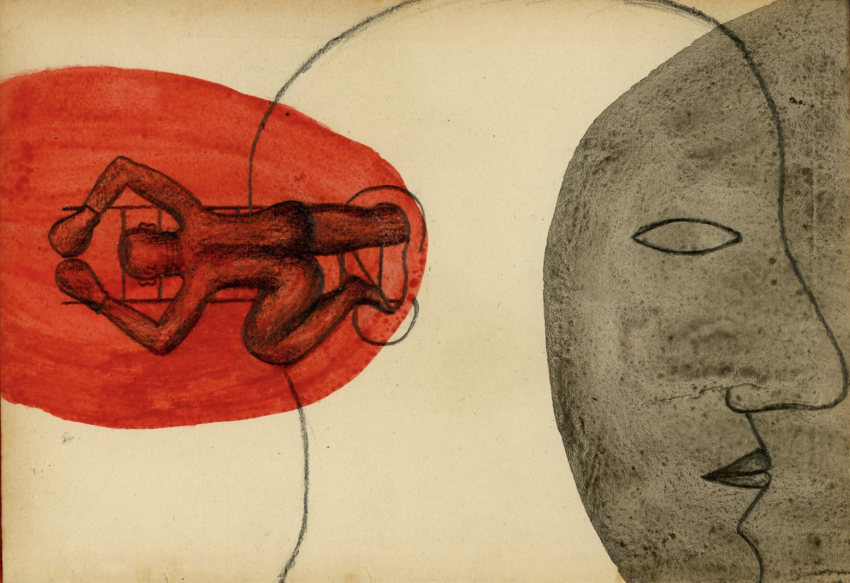

Vanawine Sylviery, Médecin généraliste. Image © Alain Signori