Les chiffres dévoilés par l’Institut national d’études démographiques Populations & Sociétés sont éloquents : 4 suicides pour 10 000 détenus en 1960 contre 19 en 2008. Cette évolution ne se retrouve pas à l’échelle de la population générale et semble donc bien être une spécificité de l’univers carcéral.

Mais, contrairement aux idées reçues, la surpopulation carcérale et le suicide n’évoluent pas de façon parallèle. Disposer d’une cellule seul est même considéré par certains comme un facteur majeur de risque suicidaire. En France, les suicides interviennent en majorité en début de détention. Un quart d’entre eux a lieu dans les deux mois qui suivent l’incarcération et la moitié dans les six premiers mois.

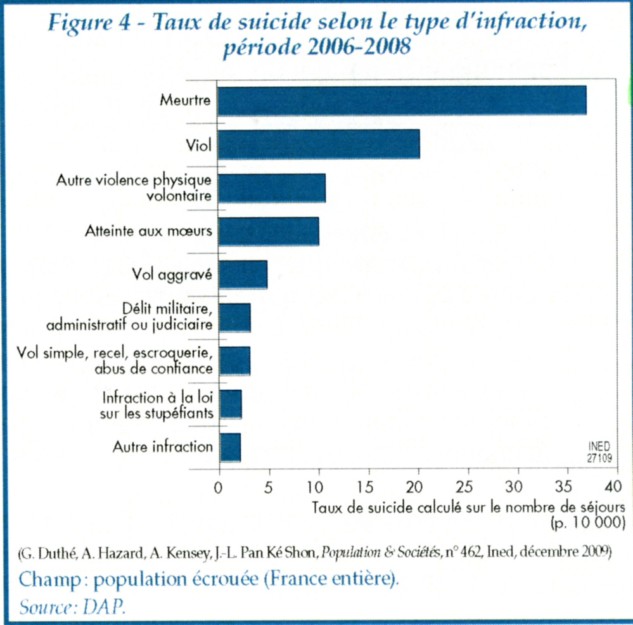

Parmi les détenus, les prévenus, plus récemment incarcérés et en attente de leur jugement, se suicident deux fois plus que les condamnés, ce qui pourrait s’expliquer par le choc psychologique de l’incarcération, la fuite face aux jugements moral et judiciaire qu’elle représente, ou par un effet de sélection – les détenus « vulnérables » s’étant suicidés au début de l’incarcération, il ne resterait que les plus « résistants ». Par ailleurs, le taux de suicide augmente avec la gravité de l’infraction (cf. schéma).

Avec 20 suicides annuels pour 10 000 détenus en 2002-2006, la France présente le niveau de suicide en prison le plus élevé de l’Europe des Quinze, loin devant le Danemark (13 pour 10 000), la Grèce ayant le taux le plus bas (4 pour 10 000).

■ Suicide en prison : la France comparée à ses voisins européens, Duthé G., Hazard A., Kensey A., Pan Ké Shon J.-L., Population & Sociétés, n°462, décembre 2009 ; www.ined.f