Dans son dernier rapport, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) propose une analyse des politiques publiques du handicap et un décryptage des préjugés et idées impactant les droits fondamentaux des personnes handicapées. Elle préconise 16 recommandations générales et 11 recommandations spécifiques à la lutte contre les préjugés, stéréotypes et violences.

Un rapport pour quoi faire ?

Rappelons qu’en 2020, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a été chargée par le Premier ministre Jean Castex, d’un mandat de rapporteur national indépendant concernant la politique publique en faveur de l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap. Le Gouvernement lui a également demandé d’étudier l’impact des stéréotypes à l’égard des personnes handicapées par une étude sociologique menée par Cindy Lebat, sociologue, spécialiste du handicap.

Dans ce rapport sur le handicap en France, la CNCDH propose un résumé de l’enquête sociologique (première partie), puis une analyse des politiques publiques du handicap (deuxième partie) et enfin un décryptage des préjugés et idées impactant les droits fondamentaux des personnes handicapées (troisième partie).

Personnes en situation de handicap Personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres (Convention internationale des droits des personnes handicapées - CIPDH - article 1er). Discrimination fondée sur le handicap Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres (CIDPH, article 2).

Exemples de stéréotypes et préjugés portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap

-Les obstacles à l’intimité et à la vie de couple

-Des préjugés remettant en cause le droit au respect de la vie privée et familiale : l’exemple de certains placements d’enfants

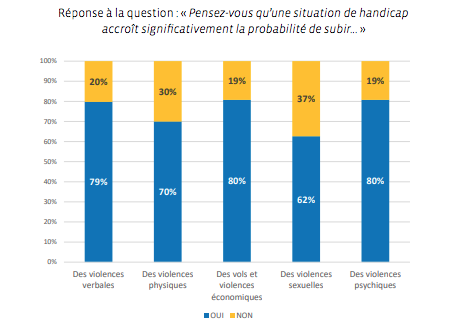

-Des stéréotypes et des préjugés générateurs de violences. Les personnes en situation de handicap sont particulièrement victimes de violences diverses (verbales, physiques – notamment sexuelles – et psychologiques) et d’humiliations quotidiennes. Fragilisées par leurs difficultés physiques ou intellectuelles, les femmes sont particulièrement vulnérables et ciblées.

-Des chiffres de dépôt de plainte qui ne rendent pas compte de la réalité (De nombreuses personnes, victimes d’injures, de menaces, de violences physiques ou verbales ou de discrimination, ne portent pas plainte).

-Un risque d’exploitation des personnes en situation de handicap

-Lutter contre le préjugé de la dangerosité des personnes handicapées. La représentation médiatique des troubles mentaux, et parfois des troubles du spectre autistique, génère de la peur face à des comportements présentés

comme étant dangereux dans une approche globale et stigmatisante définie à partir de cas isolés

-Face à l’administration, le parcours du combattant

– Des difficultés supplémentaires pour les personnes handicapées vieillissantes

Que propose la Commission national consultative des droits de l’homme (CNCDH) ?

- De manière générale, rappelant que les personnes en situation de handicap ont des droits, les politiques publiques doivent respecter les lois françaises et les accords internationaux. Il faut donc modifier la définition juridique française du handicap avec celle de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH ). Ainsi, les droits et les capacités des personnes en situation de handicap doivent être mieux prises en compte. Des outils doivent être proposés pour mieux connaître et mieux classer les différentes situations de handicap mais aussi inclure davantage les personnes concernées dans l’élaboration des politiques publiques.

- Egalement nécessaire pour la CNCDH, mieux former au handicap les agents de la fonction publique, par exemple les policiers ou les professionnels du droit à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, par exemple les éducateurs.

- Autre effort à faire, améliorer la scolarité des élèves en situation de handicap en luttant contre le décrochage scolaire et la non-scolarisation. Il faut donc inclure plus d’élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires et mieux évaluer les difficultés rencontrées par les élèves en situation de handicap et les personnes qui accompagnent les élèves à l’école (AESH).

- La politique d’emploi des personnes en situation de handicap doit être également optimisée en disposant de mêmes lieux sur toute la France pour accueillir toutes les personnes qui recherchent un emploi (Pôle emploi et Cap emploi au même endroit). Il faut aussi rendre possible le changement du lieu de travail en ESAT vers les entreprises ordinaires et les aides pour embaucher doivent être pour la personne et non pas à l’entreprise.

- Quant à l’accessibilité universelle, c’est un impératif devenu urgent. Les aménagements réalisés pour garantir l’accessibilité bénéficient à tous : personnes handicapées, vieillissantes, accidentées mais également aux femmes enceintes, aux jeunes enfants et aux personnes avec des poussettes… Mais en la matière, les efforts déployés par les pouvoirs publics sont très disparates en France et la situation est loin d’être satisfaisante. Beaucoup d’espoirs reposent sur l’impulsion permise par des grands évènements médiatiques, en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2024, ou par l’annonce d’un plan d’action, qui devrait permettre de réels progrès en matière d’accessibilité tant dans le temps long que sur l’ensemble du territoire national.

A l’instar de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), la CNCDH appelle ainsi de nouveau à un changement de paradigme consistant à renverser l’approche « caritative », qui entraîne une logique et une politique d’assistanat, partant du préjugé que les personnes handicapées ne sont pas capables d’assurer elles-mêmes l’effectivité de leurs droits. Elle préconise 16 recommandations générales, et 11 recommandations spécifiques à la lutte contre les préjugés, les stéréotypes et les violences.

Les Français ont une image négative du handicap. Le handicap fait peur. - 6 français sur 10 pensent que le handicap rend malheureux. - 4 français sur 10 trouvent normal que des handicaps ne permettent pas d’avoir accès à certains droits. • 3 hommes sur 10 et 2 femmes sur 10 seraient moins fiers de leur enfant s’il devenait handicapé. • 3 personnes de moins de 35 ans sur 10 et 1 personne de plus de 50 ans sur 10 pensent que les personnes en situation de handicap coûtent trop cher à la société. "Quand on pense handicap, on pense : incapacité ou difficulté. Il faut changer l’image du handicap. Ensemble, avec les personnes en situation de handicap, il faut trouver des mots et des expressions plus positifs pour parler du handicap".

• Rapport 2023 : « Les politiques publiques du handicap. Faire face à la persistance de stéréotypes, préjugés et discriminations » par la Commission national consultative des droits de l’homme (CNCDH). (PDF)

• Rapport 2023 : Les essentiels – « Les politiques publiques du handicap. Faire face à la persistance de stéréotypes, préjugés et discriminations » par la Commission national consultative des droits de l’homme (CNCDH). (PDF)

• Rapport 2023 – Les Essentiels Rapport Handicap – Les politiques publiques du handicap. Comment lutter contre la mauvaise image du handicap et les violences faites aux personnes en situation de handicap ? Commission national consultative des droits de l’homme (CNCDH) (PDF)