Selon une étude nationale menée par la Fédération régionale de recherche en santé mentale et psychiatrie des Hauts-de-France (F2RSM), une grande majorité des personnes détenues présentent, à la sortie de prison, un trouble psychiatrique ou lié à une substance. Des données qui confortent la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs pour améliorer la santé mentale des personnes détenues, à l’heure de l’élaboration de la nouvelle feuille de route interministérielle « Santé des personnes placées sous main de justice » 2023 – 2027, précise le ministère de la Santé et de la Prévention.

Ce rapport présente les résultats de l’étude nationale sur la santé mentale en population carcérale sortante (SPCS) qui s’est donné pour objectif d’évaluer la santé mentale et le parcours de soins des personnes sortant de prison en France. Il comprend trois volets qui concernent respectivement : la population carcérale masculine sortant de maison d’arrêt ; la population carcérale féminine sortant des établissements pénitentiaires des Hauts-de-France ; et le dispositif de santé mentale en milieu carcéral dans certains territoires d’Outre-Mer. L’étude SPCS a été financée par la DGS (Direction générale de la santé) et SpF (Santé Publique France). Elle a été portée par la F2RSM Psy (Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale et Psychiatrie) et coordonnée par le professeur Pierre Thomas. La réalisation de l’étude a été pilotée par Thomas Fovet et Camille Lancelevée assistés d’Oumaïma El Qaoubii et d’Élodie Floury pour le volet Outre-Mer. La méthodologie a été conçue par Marielle Wathelet. L’étude a été rendue possible par la participation d’une centaine d’enquêteurs et d’enquêtrices, professionnels de santé mentale exerçant en milieu carcéral, chargés du recueil des données.

Les travaux de la feuille de route 2019 -2022 relative à la santé des personnes placées sous main de justice ont mis en exergue la nécessité d’améliorer la connaissance de l’état de santé, notamment mentale, des personnes détenues.

En effet, la précédente étude d’envergure nationale[1], menée en 2004, s’intéressait principalement à la santé mentale des personnes à l’entrée en prison ainsi que pendant leur incarcération et mettait en évidence une surreprésentation des troubles psychiatriques, avec une gravité variable, chez les personnes en milieu carcéral par rapport à la population générale.

Principaux résultats de l’étude

Les deux tiers des hommes détenus en maison d’arrêt et les trois quarts des femmes sortant de détention présentent, à la sortie de prison, un trouble psychiatrique ou lié à une substance :

- La moitié des personnes interrogées est concernée par un trouble lié à une substance,

- Un tiers des hommes (et la moitié des femmes) sont concernés par des troubles thymiques (incluant la dépression),

- Un tiers des hommes (et la moitié des femmes) sont concernés par des troubles anxieux,

- 10 % des hommes (et un sixième des femmes) sont concernés par un syndrome psychotique,

- Un quart des hommes (et la moitié des femmes) sont sujets aux insomnies.

![]() L’étude permet aussi également de caractériser la sévérité de ces troubles psychiques à la sortie : 32,3 % des hommes (et 58,8 % des femmes) sont considérés comme modérément à gravement malades, tandis que le risque suicidaire est estimé à 27,8 % pour les hommes (et 59,5 % pour les femmes), avec un risque élevé estimé respectivement de 8,2 et 19,1%.

L’étude permet aussi également de caractériser la sévérité de ces troubles psychiques à la sortie : 32,3 % des hommes (et 58,8 % des femmes) sont considérés comme modérément à gravement malades, tandis que le risque suicidaire est estimé à 27,8 % pour les hommes (et 59,5 % pour les femmes), avec un risque élevé estimé respectivement de 8,2 et 19,1%.

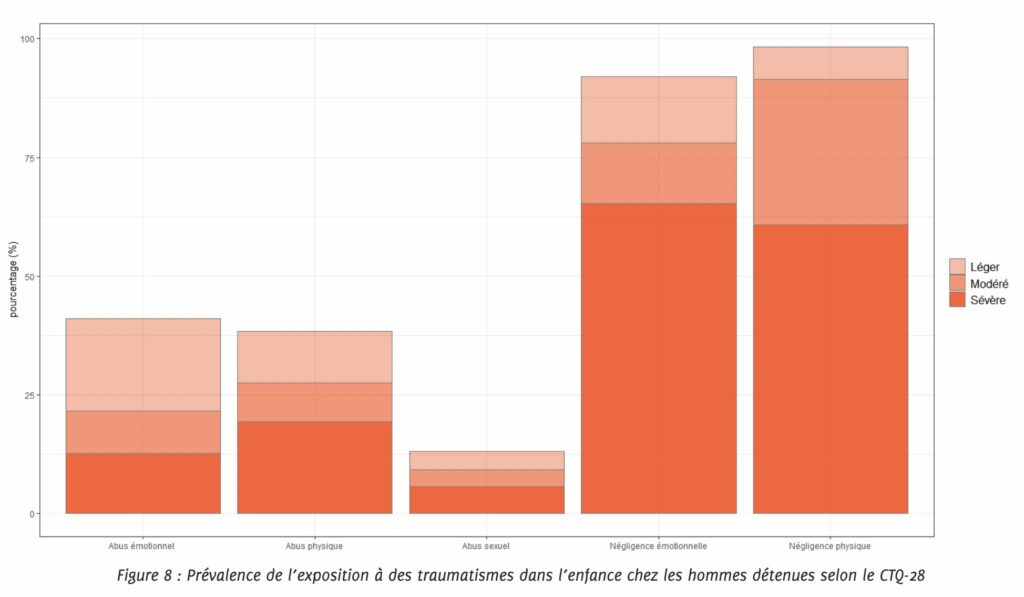

![]() Autre constat marquant : la prévalence des traumatismes subis dans l’enfance. 98,2 % des participants et 99,2 % des participantes ont été exposés à au moins un traumatisme (négligence ou abus) dans l’enfance.

Autre constat marquant : la prévalence des traumatismes subis dans l’enfance. 98,2 % des participants et 99,2 % des participantes ont été exposés à au moins un traumatisme (négligence ou abus) dans l’enfance.

![]() En ce qui concerne le parcours de soin, la majorité des participants et participantes ont pu bénéficier annuellement d’au moins une consultation par un médecin généraliste et par un professionnel de santé mentale (respectivement 89,6 % et 96,2%). Plus d’un tiers ont été suivis par un établissement médico-social spécialisé en addictologie (CSAPA, CAARUD). Dans les jours précédant la sortie, 22 % des répondants et 33,6 % des répondantes déclarent avoir un rendez-vous programmé avec un professionnel de la santé mentale, et 14 % des répondants et 27,5 % des répondantes avec un professionnel de l’addictologie.

En ce qui concerne le parcours de soin, la majorité des participants et participantes ont pu bénéficier annuellement d’au moins une consultation par un médecin généraliste et par un professionnel de santé mentale (respectivement 89,6 % et 96,2%). Plus d’un tiers ont été suivis par un établissement médico-social spécialisé en addictologie (CSAPA, CAARUD). Dans les jours précédant la sortie, 22 % des répondants et 33,6 % des répondantes déclarent avoir un rendez-vous programmé avec un professionnel de la santé mentale, et 14 % des répondants et 27,5 % des répondantes avec un professionnel de l’addictologie.

A noter que la part des personnes traitées par des médicaments de substitution aux opiacés est équivalente à l’entrée et au cours de la détention.

En ce qui concerne le parcours carcéral, et malgré les efforts déployés par l’administration pénitentiaire pour maintenir les liens familiaux et renforcer les activités en détention, l’accès aux parloirs et à ces activités, considéré comme facteur de protection de la santé mentale, reste insuffisant, notamment dans un contexte de surpopulation carcérale : 57,3% des hommes et 46,6 % des femmes ont eu accès aux parloirs, 66,6% des hommes et 40,5 % des femmes ont eu accès aux activités sportives, 28,9 % des hommes et 42,7 % des femmes ont bénéficié d’activités socio-culturelles.

A l’heure de l’élaboration de la nouvelle feuille de route interministérielle « Santé des personnes placées sous main de justice » 2023 – 2027 qui mobilise l’ensemble des acteurs de la prévention, de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes placées sous main de justice, les résultats de cette étude seront largement partagés et, d’ores et déjà, confortent les orientations retenues sur :

![]() La prévention du suicide et l’amélioration de la prise en charge du risque suicidaire des personnes écrouées au travers notamment du développement des formations des professionnels de santé et pénitentiaires et de l’amélioration des outils mis à leur disposition. La mise en accessibilité pour les détenus du 3114, numéro national de prévention du suicide, s’inscrit dans ce cadre. La Direction de l’administration pénitentiaire a diffusé également auprès de ses services un plan national 2022-2023 relatif à la prévention du suicide en milieu carcéral ;

La prévention du suicide et l’amélioration de la prise en charge du risque suicidaire des personnes écrouées au travers notamment du développement des formations des professionnels de santé et pénitentiaires et de l’amélioration des outils mis à leur disposition. La mise en accessibilité pour les détenus du 3114, numéro national de prévention du suicide, s’inscrit dans ce cadre. La Direction de l’administration pénitentiaire a diffusé également auprès de ses services un plan national 2022-2023 relatif à la prévention du suicide en milieu carcéral ;![]() L’amélioration du parcours de soins en santé mentale y compris dans sa dimension de continuité de la prise en charge en sortie de détention, avec notamment le développement d’équipes mobiles transitionnelles (EMoT) permettant de faciliter la prise en charge en santé mentale dans les six mois de la sortie ;

L’amélioration du parcours de soins en santé mentale y compris dans sa dimension de continuité de la prise en charge en sortie de détention, avec notamment le développement d’équipes mobiles transitionnelles (EMoT) permettant de faciliter la prise en charge en santé mentale dans les six mois de la sortie ;![]() L’enjeu crucial de la prévention et de la prise en charge des conduites addictives en détention qui mobilisent les acteurs associatifs et hospitaliers avec un rôle primordial des unités sanitaires notamment pour la coordination des interventions (CAARUD, CSAPA, etc.) ;

L’enjeu crucial de la prévention et de la prise en charge des conduites addictives en détention qui mobilisent les acteurs associatifs et hospitaliers avec un rôle primordial des unités sanitaires notamment pour la coordination des interventions (CAARUD, CSAPA, etc.) ;![]() Le développement de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire dans les suites d’un colloque national organisé en 2019 : santé mentale, santé sexuelle, prévention des conduites addictives, développement de l’activité physique et sportive, promotion d’une alimentation favorable à la santé, etc. Ces développements, travaillés en lien étroit avec l’administration pénitentiaire, visent notamment à améliorer les conditions de la détention dans un contexte de surpopulation carcérale, qui aggrave la promiscuité et réduit de fait l’accès aux activités, contribuant ainsi à des risques supplémentaires pour la santé : développement du stress, sédentarité, etc.

Le développement de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire dans les suites d’un colloque national organisé en 2019 : santé mentale, santé sexuelle, prévention des conduites addictives, développement de l’activité physique et sportive, promotion d’une alimentation favorable à la santé, etc. Ces développements, travaillés en lien étroit avec l’administration pénitentiaire, visent notamment à améliorer les conditions de la détention dans un contexte de surpopulation carcérale, qui aggrave la promiscuité et réduit de fait l’accès aux activités, contribuant ainsi à des risques supplémentaires pour la santé : développement du stress, sédentarité, etc.

Les résultats de cette étude plaident également en faveur d’une réflexion sur les alternatives à l’incarcération pour les personnes ayant des troubles psychiques. Une expérimentation, copilotée par la Direction de l’administration pénitentiaire, est ainsi en cours depuis 2022 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (projet AILSI, alternative à l’incarcération par le logement et le suivi intensif).

L’ambition de la nouvelle feuille de route 2023 – 2027 relative à la santé des personnes placées sous main de justice est ainsi de relever, au bénéfice de la santé des personnes détenues, l’ensemble de ces défis, dans un esprit de dialogue, de cohésion et de construction commune entre les différents acteurs impliqués.

[1] Rouillon F., Duburcq A., Fagnani F., Falissard B., Etude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, étude DGS, 2004.

.jpg)