Dans ce numéro de Tendances, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) analyse la stratégie publique de lutte contre le tabac depuis la loi Évin de 1991 et ses conséquences sur la dynamique des consommations et des ventes. Si la mobilisation reste une constante en santé publique depuis plusieurs décennies, avec des effets bénéfiques, la crise sanitaire du Covid-19 appelle à la vigilance : on observe par ex. une intensification des usages dans le contexte d’anxiété et de bouleversement des habitudes de vie…

Ce numéro de Tendances (1) revient sur les stratégies publiques de réduction du tabagisme déployées à compter de l’adoption de la loi dite Évin du 10 janvier 1991 et étudie les données d’usage, celles relatives aux opinions sur le tabac et les évolutions des marchés. Différents résultats d’enquêtes menées par l’Observatoire ou des organismes partenaires (2) sont ainsi rappelés, de même que les éléments du tableau de bord tabac de l’OFDT mis en place en 2004. Cette analyse rétrospective s’inscrit dans un cycle de publications de bilan réalisées par l’OFDT à l’occasion de ses 25 ans d’activité.

La publication apparaît d’autant plus pertinente que si la mobilisation contre le tabac est une constante des politiques de santé publique depuis plusieurs décennies, la crise sanitaire du Covid-19 a mis en lumière plusieurs enjeux d’observation tels que l’intensification des usages dans un contexte d’anxiété et de bouleversement des habitudes de vie ou les questions liées à l’approvisionnement. Les principaux éléments de ce travail sont ici résumés.

Une politique publique plus volontariste

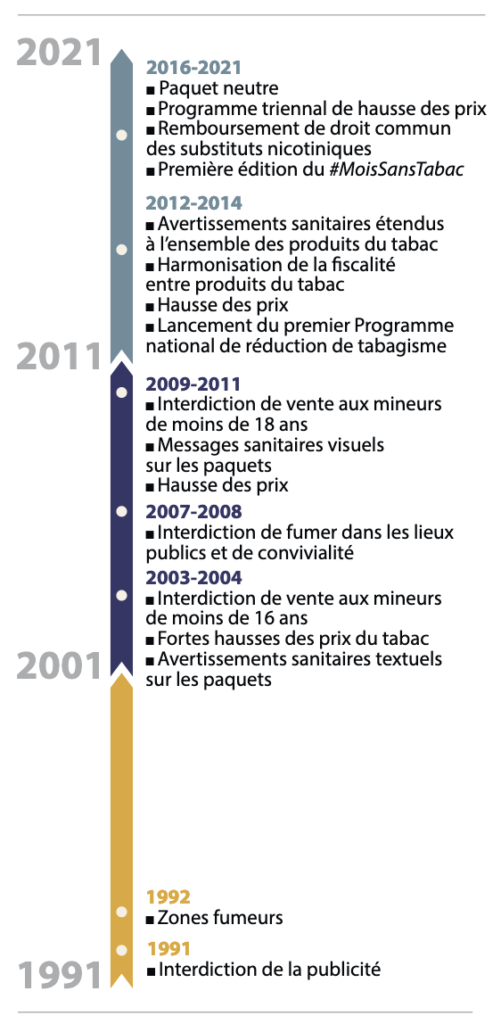

Adoptée il y a 30 ans, la loi Évin prolonge dans son volet tabac les mesures initiées par la loi Veil du 9 juillet 1976,la première à réglementer en France la publicité des produits du tabac en instaurant le principe d’un avertissement sanitaire et celui d’un usage restreint dans les lieux publics. Quinze ans plus tard, la loi Évin mobilise trois leviers d’action: l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, de travail ou les transports, l’interdiction de la publicité directe ou indirecte pour les produits du tabac accompagnée du renforcement des avertissements sanitaires et la hausse des taxes à partir des années 2000. Apparue dans un contexte où, depuis la fin des années 1980, la politique de l’Union européenne insiste sur la nécessaire réduction du tabagisme, l’aide à l’arrêt et l’instauration de zones non-fumeurs, la loi Évin s’affiche comme un exemple de dispositions complémentaires. Ce numéro de Tendances précise la chronologie des mesures qui se sont succédé pour renforcer les dispositions initiales et la nouvelle impulsion intervenue au début des années 2000 avec notamment le premier Plan cancer de2003. Celle-ci se traduira par divers décrets d’interdiction de fumer dans les lieux de travail et collectifs ou l’interdiction de vente aux mineurs. Depuis février 2021, une stratégie décennale (2021-2030) de lutte contre les cancers est entrée en vigueur alors que le programme de lutte contre le tabac (PNLT) est en œuvre jusqu’en 2022. Outre les mesures les plus récentes (instauration du Mois sans tabac en novembre 2016, mise en place du paquet neutre en 2017, remboursement des substituts nicotiniques par l’Assurance maladie en 2019),l’analyse détaille les questions relatives à la taxation du tabac en France et les augmentations intervenues qui ont porté le prix du paquet de la marque la plus vendue au-delà de 10 euros en mars 2020

Des niveaux d’usage en recul et une image du tabac dégradée

S’agissant des effets de cette politique dissuasive sur les niveaux d’usages, les prévalences ont d’abord reculé chez les adolescents français. Ainsi, entre 2000 et 2017,l’expérimentation de tabac a reculé de près de 20 points chez les jeunes de 17 ans passant de 78 % à 59 %. Certes, à la fin de l’adolescence un quart de cette génération déclare encore fumer quotidiennement mais ils étaient quatre sur dix (41 %) en 2000. Chez les adultes, 26 % des 18 à 75 ans étaient des consommateurs quotidiens de tabac en 2020 contre 34 % en 1992. Après une longue période de stabilité de 2000 à 2016,au cours de laquelle on a surtout constaté une plus grande convergence des comportements tabagiques des hommes et des femmes, cette part des fumeurs quotidiens a notablement baissé entre 2016 et 2019 avant de se stabiliser à nouveau.

De façon générale,on continue d’observer des inégalités sociales en matière d’usages: les jeunes en apprentissage ou sortis du système scolaire sont plus nombreux à fumer. Il en va de même en population adulte pour les personnes les moins diplômées, aux plus bas revenus ou en situation de chômage.En ce qui concerne la cigarette électronique dont la popularité (y compris auprès de personnes désirant arrêter de fumer) s’est développée au cours de la décennie 2010, elle a été essayée par une majorité de jeunes de 17 ans (52% en 2017) alors qu’un sur six de ces expérimentateurs (15 %) n’avait jamais fumé de tabac. Chez les adultes, plus d’un tiers (37%)en ont fait l’expérience (majoritairement des fumeurs) et 4% vapotent au quotidien.

Outre les prévalences de consommation, l’analyse de l’OFDT se penche aussi sur les évolutions des représentations et la dénormalisation progressive du tabac. L’image du produit s’est beaucoup détériorée au cours des dernières décennies. En effet alors qu’une approche par enquête qualitative met en lumière la mauvaise perception du tabac chez les jeunes, à l’âge adulte un Français sur deux(49%) estime en 2018 que l’expérimentation ou la consommation occasionnelle de tabac peuvent être dangereuses. Ils n’étaient que 22 % en 1999.

Un marché reconfiguré : nouvelles filières d’approvisionnement et stratégies marketing

De son côté,la structure du marché s’est considérablement modifiée sous l’effet des différentes mesures et de la chute des usages. Les volumes vendus dans le réseau des buralistes ont été divisés par deux en 20 ans, passant de 92000 tonnes de tabac en 2000 à 46000 tonnes en 2020. Ce glissement s’est accéléré à partir de 2017 (hormis durant le confinement du printemps 2020). Par ailleurs, pour les produits vendus, on constate la part grandissante du tabac à rouler (qui de 11 % en 2005 est passé à 17 %) au détriment des cigarettes manufacturées même si ces dernières représentent encore 78 % du total. Au-delà de ces reports, le numéro de Tendances décrit les autres modifications ayant accompagné les hausses de prix. En 2018, presqu’un quart des consommateurs déclaraient avoir effectué leur dernier achat en dehors du réseau des buralistes. Ces contournements correspondent surtout à des achats non domestiques légaux intervenant en duty freeo u dans un autre pays, frontalier ou pas. De ce point de vue, l’absence de fiscalité commune à l’échelle européenne apparaît comme la principale motivation des consommateurs. Les achats illégaux de contrebande ou à la sauvette sont pour leur part marginaux.Enfin, comme le rappelle l’analyse, la stratégie marketing des industriels du tabac demeure innovante. Investis sur le marché de la cigarette électronique,ces acteurs participent aussi à la promotion de nouveaux produits chauffés du tabac qui jusqu’ici ne sont pas taxés au même niveau que les cigarettes ou le tabac à rouler. Ces éléments témoignent du dynamisme de ces multinationales soulignant, en dépit de la baisse des indicateurs de prévalence, la nécessaire vigilance dont les acteurs de la santé publique doivent continuer à faire preuve.

1– Marc-Antoine Douchet, Olivier Le Nézet, « Trente ans de politiques publiques de réduction du tabagisme (1991-2021) », Tendances n°145, OFDT, 2021, 8 p.

2– Enquêtes ESCAPAD, EROPP, Aramis, ATLAS et Enquête du CFES et Baromètres de Santé publique France