À compter du 18 octobre, le musée Nicéphore Niépce, à Chalon-sur-Saône, propose l’exposition « Face à ce qui se dérobe : les clichés de la folie ». Volontairement circonscrite au milieu fermé qu’est l’hôpital psychiatrique en France, l’exposition présente une photographie aux usages multiples : clinique, diagnostique, mais aussi qui montre, stigmatise et dénonce au travers de la vie quotidienne des patients.

Dans une boîte, une série d’images intitulée « Les Folles » est retrouvée dans les archives du photographe Robert Demachy (1859-1936) conservées depuis 2004 au musée Nicéphore Niépce, à Chalon-sur-Saône. Sur ces photographies, une cour cernée d’imposantes grilles, des femmes entravées par des camisoles. Vêtues de jupes noires, certaines sont assises sur des bancs ou couchées à même le sol, d’autres sont attachées à des fauteuils devant des portes fermées par des serrures en acier.

Une étude nous apprend qu’elles ont été réalisées dans l’enceinte de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière au début des années 1890. Cette série de photographies se détache du reste de l’archive du photographe pictorialiste. Le regardeur sait qu’il est face à un document rare qui ne cesse de susciter des interrogations. Comment le photographe est-il entré dans cet asile? Pourquoi a-t-il photographié ces femmes internées? Quelle était son intention? Curiosité, voyeurisme, exhibition, empathie ? À quelle utilisation destinait-il ces images ? Viennent ensuite rapidement les questions d’ordre éthique, liées au droit à la dignité des personnes photographiées et à leur consentement à l’être.

De ces images et des questions qu’elles soulèvent est née l’envie d’explorer plus largement les rapports entre la photographie et la « folie ». Volontairement circonscrite au milieu fermé qu’est l’hôpital psychiatrique en France, l’exposition « Face à ce qui se dérobe : les clichés de la folie » présente différents usages du medium. Sans prétendre être exhaustive, elle espère rendre sensibles les regards portés sur la maladie, interroger le rapport à l’autre, les normes et les limites de la représentation :

- La rétine du savant : une photographie au service de la psychiatrie, de la clinique et du corps médical, qui ausculte les corps et les visages.

À partir des années 1850, la photographie est adoptée et utilisée par les scientifiques pour ses possibilités supposées et idéalisées qu’on lui attribue de garder trace de toute chose.

Elle accompagne désormais toutes les recherches. Captation du réel, représentation de la nature même, le nouveau medium est chargé d’une valeur de preuve et remplace lentement le dessin. Avec la photographie, il faut désormais jouer sur la mise au point, la profondeur de champ, l’angle, et la mise en scène des corps pour orienter le regard vers l’information voulue. Le corps humain photographié reste la surface d’observation indépassable sur laquelle doivent se voir les symptômes et les pathologies, mais aussi les mouvements de l’âme, les émotions, la folie. - Surfaces de projections : une photographie-outil au service du diagnostic, puis du soin.

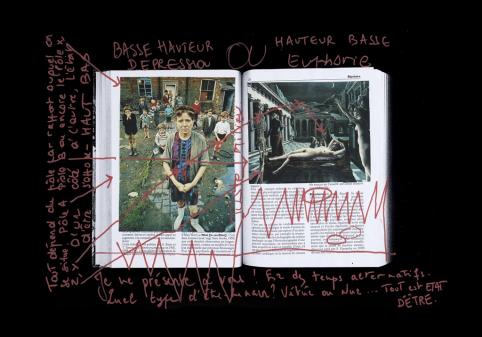

La photographie est également utilisée en tant qu’outil dans le travail de soignants avec leurs patients, sous forme de corpus existants. La photographie est un support de projection, d’expression, de symbolisation. Ses qualités projectives ont pu être utilisées dans les années 1940 comme outil de diagnostic en lien avec des théories aujourd’hui contestées [« méthode Szondi »]. À partir de 1965, elle s’utilise comme un objet de relation avec le développement du soin en groupe. Poser un regard sur une image, c’est aussi se l’approprier. C’est la possibilité d’y déceler, par le travail de l’imaginaire comme dans un jeu de miroir, des éléments de sa propre histoire, de ses éprouvés, et de les mettre en mots. La photographie est un support au langage, voire un langage en tant que t - Aux yeux des autres : une photographie de reportage qui montre, stigmatise ou dénonce.

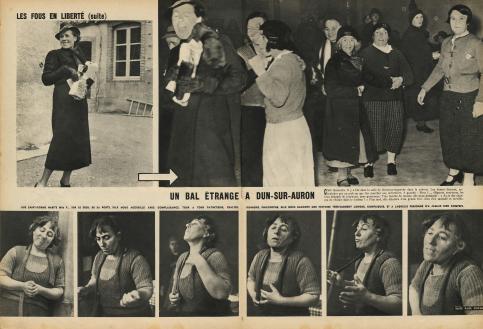

Les premières enquêtes journalistiques sur les asiles apparaissent dans l’entre-deux[1]guerres d’abord sous forme de textes uniquement, puis illustrées par la photographie. La médiatisation joue un rôle important dans la construction des représentations de la folie et des personnes internées et participe à renforcer les stéréotypes. Si certains articles s’attachent à rendre compte du travail des psychiatres et à dénoncer les conditions de vie asilaire, le sujet est également traité sous l’angle du sensationnalisme et du voyeurisme, contribuant à la stigmatisation persistante des malades comme à la peur du « fou dangereux ». La production et la diffusion d’images de patients sont aujourd’hui réglementées par le droit à l’image qui protège la dignité de ces derniers [respect de la vie privée, consentement] et le secret professionnel. - La vie comme elle va : une photographie de la vie quotidienne produite par des patients ou des soignants.

À l’initiative des soignants, des soignés, ou de services administratifs, des photographies sont produites au sein des institutions psychiatriques. Elles peuvent servir des intérêts promotionnels, témoigner des progrès et des transformations, documenter la vie de l’hôpital. Elles peuvent aussi faire la preuve de moments joyeux de partages, de vie commune et d’activités de groupes. En laissant pour un temps la souffrance dans le hors-champ, comme dans les albums de famille, elles disent aussi la banalité du quotidien.

Les personnes psychiatrisées ont longtemps été exhibées, stigmatisées par la photographie, sans être actrices de leurs représentations. Ces clichés ont participé à leur marginalisation. Il a fallu que la pensée psychiatrique évolue, interrogée par les sciences sociales, la psychanalyse et la politique, pour que les représentations de la maladie changent. Le droit à l’image et le secret professionnel protègent les patients dans leur identité et leur souffrance.

Paradoxalement, ces précautions soustraient les patients aux regards et redoublent leur marginalisation. Dès lors, comment échapper aux pièges de la stigmatisation et de l’invisibilisation ? Comment le photographe peut-il sortir de sa posture dominante ? Par le questionnement de sa place, dans une attention à l’autre, il associe les personnes photographiées à la construction des images. C’est dans ce type d’aventure que se sont lancés différents auteurs depuis une quarantaine d’années, nous invitant à décentrer notre regard, à voir autrement.

• « Face à ce qui se dérobe : les clichés de la folie », Musée Nicéphore Niépce, 28 quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône. Tél. : 03 85 48 41 98.

Du 18 octobre 2025 au 18 janvier 2026 – Entrée libre tous les jours sauf le mardi et les jours fériés : 9h30 – 11h 45 / 14h – 17h45.

Crédit photo article – No Sovereign Author Un Abécédaire de la psychiatrie bipolaire Tirage jet d’encre pigmentaire 2023 © No sovereign Author