Le dernier rapport de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS) pointe des signalements de faits de violences en santé en hausse entre 2023 et 2024. La psychiatrie représente la principale source de signalements. Les infirmiers et aide-soignants sont les deux catégories de professionnels de santé les plus concernées.

La publication du rapport 2025 de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS) retrace les données recueillies pour les années 2023 et 2024. 20 ans après sa création, et au fil des évolutions progressives (notamment l’ouverture aux libéraux depuis 2023), l’ONVS est devenu un outil indispensable au pilotage de la politique de prévention et de lutte contre les violences en santé, impliquant l’ensemble des acteurs de la santé. Ces dernières années, le nombre de signalements augmente mais il y a encore une sous-déclaration des événements, qui ne permet pas d’avoir un panorama exhaustif et complet de la situation (notamment dans le secteur libéral et le médicosocial).

Le rapport 2023-2024 de l'Observatoire des violences en santé (ONVS) est une étape importante puisqu’il est le premier à exploiter les données issues du nouveau questionnaire mis en place en janvier 2023. Cette refonte, mise en œuvre en lien avec les ordres et les partenaires de la DGOS, permet d'avoir une connaissance fine des divers types de violence, des profils d'auteurs et de victimes, ainsi que des circonstances dans lesquelles ces actes se produisent.

Le nombre de signalements de faits de violences en santé augmente entre 2023 et 2024

Au niveau national, en 2023, 19 640 signalements ont été déclarés par 473 établissements et des professionnels libéraux. En 2024, ce nombre a augmenté pour atteindre 20 961 signalements d’atteintes aux personnes et aux biens provenant de 556 établissements et de professionnels libéraux témoignant d’une hausse significative tant au niveau des déclarants (+17,5 %) que des incidents signalés (+6,7 %).

Au niveau régional, les variations sont particulièrement contrastées. Certaines régions métropolitaines enregistrent des augmentations importantes, avec une hausse de 50 % dans les Hauts-de-France, de 40 % en Bretagne, et de 24 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Les territoires ultramarins connaissent également des progressions notables, bien que l’interprétation en pourcentage mérite d’être nuancée en raison des volumes plus faibles de signalements qui amplifient mécaniquement les variations. La Guyane enregistre ainsi une augmentation de 58 % et La Réunion de 40 %.

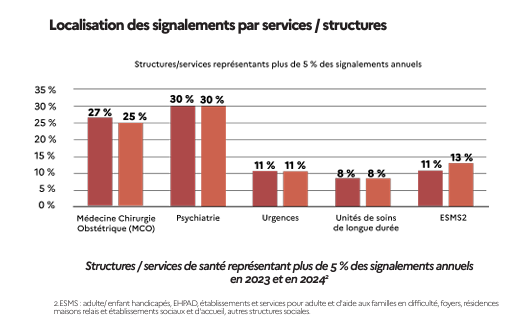

L’analyse de la répartition des signalements par structures et services de santé met en évidence des disparités du nombre de signalements en fonction des services de soins, avec prédominance de certains d’entre eux. Les structures et services représentent 87 % des signalements en 2023 et en 2024 :

– La psychiatrie représente la principale source de signalement, représentant 30 % des signalements sur les deux années consécutives. La prévalence des signalements en psychiatrie, et dans les ESMS, s’explique en grande partie par la spécificité des publics accueillis.

– Les services de médecine-chirurgie obstétrique (MCO) représentent 27 % du total en 2023, avec une légère diminution à 12, 25 % en 2024. Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) représentent 11 % des signalements en 2023 et 13 % en 2024. Cette augmentation mérite toutefois d’être nuancée : les ESMS demeurent globalement sous-déclarants considérant la réalité du nombre de violences sur le terrain.

– Les services d’urgences comptabilisent 11 % des signalements tant en 2023 qu’en 2024. Cette proportion reflète la nature de ces services qui accueillent un public diversifié dans des contextes de stress intense, d’urgence vitale et parfois d’attente prolongée, créant un terrain propice aux tensions et aux débordements. L

Les agressions envers les personnes demeurent largement prédominantes

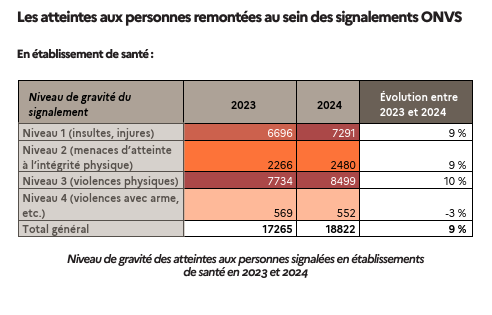

Les événements signalés dans le cadre du dispositif ONVS sont classés en deux catégories distinctes d’atteintes : les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. En 2023, l’ONVS a recensé 17 265 atteintes aux personnes et 2 751 atteintes aux biens, dont 1 000 signalements comportant les deux types d’atteinte. Cette configuration s’est maintenue en 2024 avec 18 822 atteintes aux personnes et 2 414 atteintes aux biens, dont 940 signalements combinant les deux catégories.

Dans le détail, les atteintes aux personnes sont particulièrement élevées dans les services accueillant des populations vulnérables, comme la psychiatrie et les établissements médico-sociaux, où ces taux atteignent plus de 90 % des incidents signalés. Cette prévalence s’explique largement par la nature même de la patientèle accueillie, souvent en situation de souffrance psychique ou physique intense.

Concernant les atteintes aux biens au sein des établissements de santé, une tendance générale à la baisse est observée entre 2023 et 2024, avec une diminution de 12 % des signalements (passant de 2 751 à 2 414 incidents). Les atteintes aux biens se concentrent davantage dans des espaces comme les laboratoires de biologie (36 % de signalements en 2023, et 31 % en 2024), les espaces de formation (55 % de signalements aux biens en 2023, et 22 % en 2024) qui sont plus exposés à ce type d’incidents en raison de la présence d’équipements de valeur et d’une circulation plus importante de personnes.

En établissement de santé, les violences physiques (de niveau 3) sont prédominantes et affichent la progression la plus marquée, avec une augmentation de 10 % entre 2023 et 2024, passant de 7 734 à 8 499 signalements. Une analyse plus fine par service met en évidence une différenciation des risques selon l’environnement de soins. Les niveaux de gravité 3 et 4 sont surreprésentés dans les services de psychiatrie et dans les structures accueillant des personnes en situation de handicap. Les services d’urgence se distinguent par une prévalence d’incidents de niveau 1 (injures), témoignant des tensions inhérentes à ces environnements caractérisés par l’attente et l’anxiété. Les signalements de viols (environ une trentaine par an) et d’agressions sexuelles (environ 130 cas) se concentrent également en psychiatrie, en EHPAD et aux urgences.

Selon l’ONVS, ces chiffres illustrent l’importance de « proposer des formations spécifiques, axées sur la reconnaissance précoces des signes d’agitation, des techniques de désescalade verbale adaptées » aux patients présentant des troubles psychiques ou neuropsychiques. Avec également la nécessité de « repenser l’aménagement des espaces de soins afin de les rendre plus sécurisants et à garantir des effectifs suffisants pour assurer une prise en charge optimale des situations complexes.«

En 2023 comme en 2024, les violences verbales (niveau 1) prédominent dans le secteur libéral, représentant 60 % des signalements en 2023 (368 cas) et 59 % en 2024 (380 cas). Si les signalements de niveau 1 n’enregistrent qu’une progression modérée de 3 %, les incidents de niveau 2 (menaces d’atteinte à l’intégrité physique) et de niveau 3 (violences physiques) connaissent chacun une augmentation significative de 11 %, passant respectivement de 168 à 186 cas et de 64 à 71 cas. Cette dynamique montre la nécessité de mesures spécifiques de prévention et de protection adaptées aux particularités de l’exercice isolé.

Infirmiers, aides-soignants… les plus concernés par les actes de violence

Les infirmiers et aide-soignants sont les deux catégories de professionnels de santé les plus concernées par des actes de violences en santé (environ 90 % des professionnels de santé et 65 % de l’ensemble des victimes de violences). Pour les médecins, les chiffres relatés dans ce rapport, principalement issus des données hospitalières, ne reflètent que partiellement la réalité de la situation. Les femmes sont très majoritairement victimes sauf chez les patients, les professions à prédominance masculine (agents de sécurité, ambulanciers) et sous réserve des données libérales, chez les médecins. L’ONVS, visant à recueillir toutes les formes de violences en santé, met en évidence près de 10 % de violences à l’encontre des patients/résidents. Ces actes de violences sont commis dans 74 % cas en 2023 et 79 % des cas en 2024 par d’autres patients/résidents.

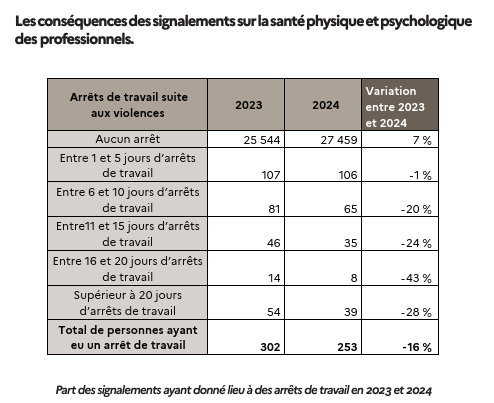

L’étude du nombre d’arrêts de travail consécutifs à une violence permet d’évaluer la gravité des signalements et leur impact sur la santé physique et psychologique des victimes. Les signalements remontés sur l’ONVS révèlent une diminution de 16 % du nombre total de professionnels ayant nécessité un arrêt de travail à la suite de violences, passant de 302 en 2023 à 253 en 2024. Si les arrêts de travail de courte durée (1 à 5 jours) demeurent relativement stables avec une légère baisse de 1%, les arrêts de plus longue durée affichent des réductions significatives : 20 % pour les arrêts entre 6 et 10 jours, 24 % pour ceux entre 11 et 15 jours, 43 % pour les arrêts entre 16 et 20 jours, et 28 % pour les arrêts supérieurs à 20 jours.

Une redondance de certains motifs de violences

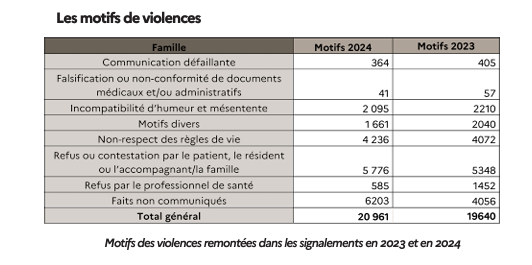

Les motifs de violences en santé méritent une analyse approfondie pour orienter efficacement les stratégies de prévention. Le principal motif de violence reste le « refus ou contestation par le patient, le résident ou l’accompagnant/la famille », avec 5 776 cas signalés en 2024 et 5 348 cas en 2023. Cette catégorie englobe notamment les refus de prescription médicamenteuse, de délivrance ou prolongation d’arrêts de travail, ainsi que la non-acceptation de diagnostics médicaux. Plus particulièrement, l’ONVS a pu remarquer la redondance de certains motifs de violences en particulier, notamment :

– les règlements de compte et conflits familiaux qui se poursuivent dans l’enceinte hospitalière, transformant parfois l’établissement en théâtre de violentes confrontations ;

– les atteintes au principe de laïcité avec le refus d’être examiné par un soignant du sexe opposé ou le port ostentatoire de signes religieux ;

– les actes d’automutilation ou les tentatives de suicide qui, au-delà du traumatisme pour le personnel, peuvent se transformer en violence contre les soignants lors de leur intervention.

– la consommation d’alcool ou de stupéfiants et drogues peut également déclencher des violences ;

– les temps d’attente jugés trop importants, particulièrement dans les services d’urgence, constituent un autre déclencheur important de comportements violents ;

– les soins dentaires représentent un contexte spécifique de conflits, en raison de l’absence d’urgences dentaires dans certains établissements, de la douleur aiguë ressentie pendant l’attente, ou d’une prise en charge jugée inadéquate par le patient.

Un accompagnement insuffisant des victimes pour donner suite à leur signalement

En 2023, comme en 2024, le nombre de signalements ne donnant lieu à aucune démarche complémentaire reste très élevé, autour de 90 %. Cette tendance confirme les constats établis précédemment concernant le déficit d’accompagnement des victimes de violences. Selon l’ONVS, « ce manque de soutien contribue à nourrir un sentiment d’incompréhension et d’abandon chez les victimes« . Bien que des dispositifs existent permettant aux ordres professionnels et aux établissements d’accompagner les soignants pour déposer une main courante ou une plainte, ces mécanismes demeurent largement sous-utilisés et ne concernent qu’une minorité des cas signalés. Les observations de terrain effectuées par l’ONVS lors de ses déplacements révèlent « une réticence généralisée des personnels de santé à s’engager dans un processus judiciaire« . Cette hésitation s’explique par plusieurs facteurs. La peur des représailles représente un obstacle majeur, notamment dans les services de psychiatrie où la relation soignant/patient s’inscrit dans la durée et la proximité. Par ailleurs, de nombreux professionnels expriment leur incompréhension face à l’impossibilité pour leur établissement de déposer plainte à leur place. Pour l’ONVS, « il apparaît pourtant essentiel de rappeler aux victimes l’importance de faire valoir leurs droits et de les encourager à porter plainte. Au-delà de l’aspect purement judiciaire, cette démarche représente souvent une étape cruciale dans le processus de reconstruction personnelle« .

Quid des étudiants en santé

Une attention particulière doit être portée à la situation des étudiants en santé. Bien que les signalements de violences impliquant des étudiants soient rares, cette faible visibilité statistique reflète probablement davantage une méconnaissance des dispositifs de signalement qu'une absence réelle de faits de violences. Les étudiants en santé représentent une population particulièrement vulnérable en raison de leur position hiérarchique, et de leur dépendance à l'égard de leurs superviseurs pour leur évaluation. La fragilité de leur statut et la crainte de répercussions négatives sur leur carrière peuvent contribuer à une sous-déclaration massive des violences.

« Une approche multidimensionnelle de la gestion des violences, combinant formation, cohésion d’équipe, dispositifs techniques et soutien psychologique, constitue un élément essentiel pour garantir la sécurité des personnels et des patients ».

Parce qu’aucune violence n’est tolérable

Le ministère affirme une tolérance zéro sur les violences en santé avec, rappelons-le, le plan de lutte et de prévention contre les violences sexuelles et sexistes actuellement en cours de déploiement et l’adoption de la loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, qui durcit les sanctions pénales en cas de violence commises dans les lieux de soins et qui permet de faciliter le dépôt de plainte, en permettant à l’employeur ou à l’ordre de porter plainte.

Au niveau national, face à la recrudescence des agressions envers les professionnels de santé et à la diversification de leurs formes – incluant désormais les violences numériques via les réseaux sociaux – ce rapport rappelle l’importance d’une approche globale et coordonnée. Alors que la crise sanitaire a profondément bouleversé les équilibres du système de santé, il est impératif de réaffirmer le rôle central de l’ONVS comme instrument de référence national, en renforçant le dialogue avec l’ensemble des partenaires institutionnels. Dans cette perspective, l’ONVS entend consolider le lien avec les agences régionales de santé (ARS) dans le cadre de la lutte contre les violences en santé.

• Rapport de l’ONVS 2025, Observatoire des violences en santé, données 2023-2024, 24 septembre 2025. (PDF).

• Plateforme de signalement ONVS