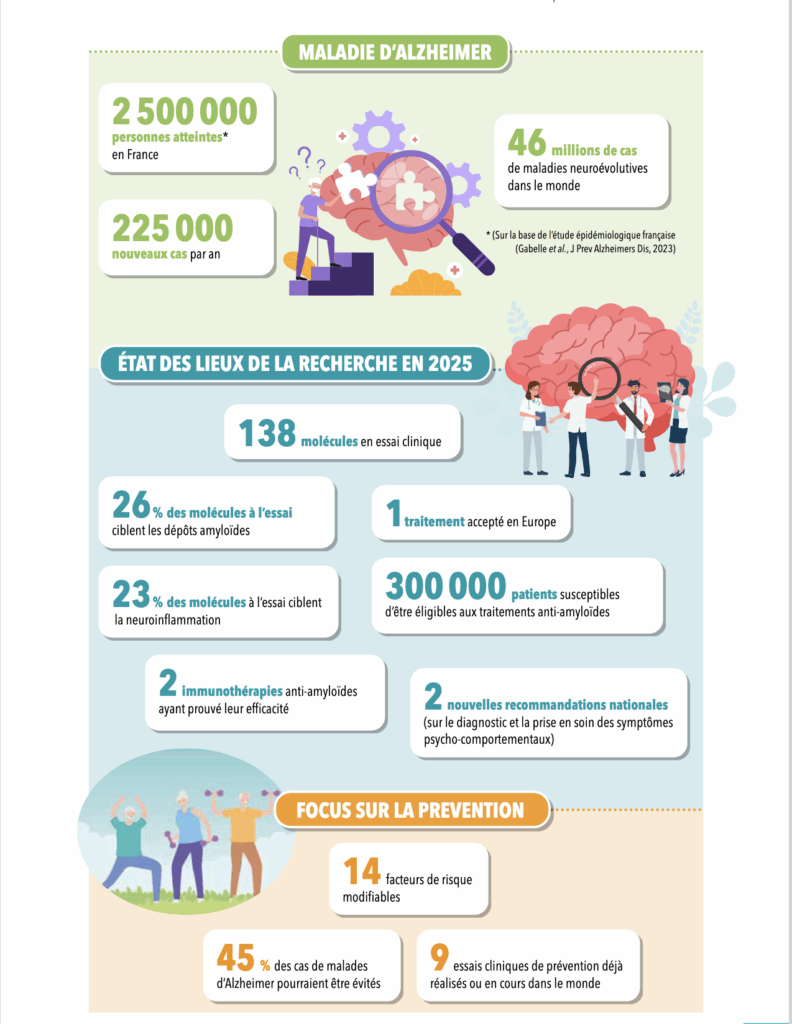

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, la Fondation Vaincre Alzheimer a présenté un panorama actualisé et complet des avancées de la recherche. Les travaux récents lui permettent de tracer les contours d’une prévention intégrée et accessible de la maladie.

Dans ce rapport, la Fondation Vaincre Alzheimer propose un panorama actualisé et complet des avancées de la recherche sur la maladie d’Alzheimer : compréhension de ses mécanismes, diagnostic et traitement

Comprendre : vers une vision élargie des mécanismes de la maladie

La compréhension de la maladie d’Alzheimer a considérablement évolué. Longtemps centrée sur l’accumulation de deux protéines pathologiques — les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires liées à la protéine tau — la recherche intègre désormais d’autres processus biologiques. Le rapport met en avant le rôle clé du métabolisme cérébral et de l’inflammation chronique dans l’aggravation des lésions neuronales. Des perturbations du stress oxydatif, du fonctionnement des mitochondries et des mécanismes de nettoyage cellulaire contribuent à un cercle vicieux de dommages. D’autres acteurs cellulaires, comme les cellules gliales (astrocytes, microglie, oligodendrocytes), sont désormais reconnus pour leur implication, bénéfique ou néfaste, dans la pathologie. Enfin, les troubles de la vascularisation cérébrale apparaissent de plus en plus comme des contributeurs majeurs, associant la maladie d’Alzheimer à des anomalies des petits vaisseaux.

Diagnostiquer : une transformation des outils et des critères

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer connaît une profonde mutation, grâce à l’arrivée de nouveaux biomarqueurs et outils technologiques. Historiquement fondée sur les symptômes cliniques et des examens neuropsychologiques, la détection de la maladie, de plus en plus précoce, s’appuie aujourd’hui sur des marqueurs biologiques issus du liquide céphalo-rachidien, de l’imagerie ou plus récemment du sang. Ces biomarqueurs permettraient d’identifier la maladie avant l’apparition des symptômes cognitifs majeurs, à un stade dit préclinique.

À l’heure actuelle, les critères diagnostiques de la maladie font aussi l’objet de débats internationaux : alors que certains

pays, comme les États-Unis, plaident pour un diagnostic biologique pur, reposant uniquement sur les biomarqueurs, l’Europe défend une approche davantage « clinico-biologique » combinant symptômes et biologie. Par ailleurs, les outils digitaux, comme les applications de repérage ou les tests cognitifs sur smartphone, ouvrent des perspectives pour une détection précoce à grande échelle, mais posent aussi des questions d’équité d’accès et de validité clinique

Traiter : des avancées majeures, mais des défis persistants

Sur le plan thérapeutique, ces derniers mois ont été marqués par l’arrivée de traitements innovants, notamment les immunothérapies anti-amyloïdes comme le lecanemab et le donanemab, déjà autorisées dans plusieurs pays (1). Ces médicaments, qui ciblent les dépôts amyloïdes, permettent de ralentir le déclin cognitif chez des patients à un stade débutant. Leur déploiement s’accompagne cependant de défis logistiques et médicaux : surveillance des effets secondaires vasculaires potentiellement graves, formation des professionnels à leur détection, adaptation des

parcours de soins. Les efforts se multiplient pour développer des traitements visant d’autres mécanismes pathologiques, comme la protéine tau ou l’inflammation cérébrale.

La recherche s’oriente de plus en plus vers des approches combinées et personnalisées, associant différentes cibles biologiques et intégrant les profils individuels des patients

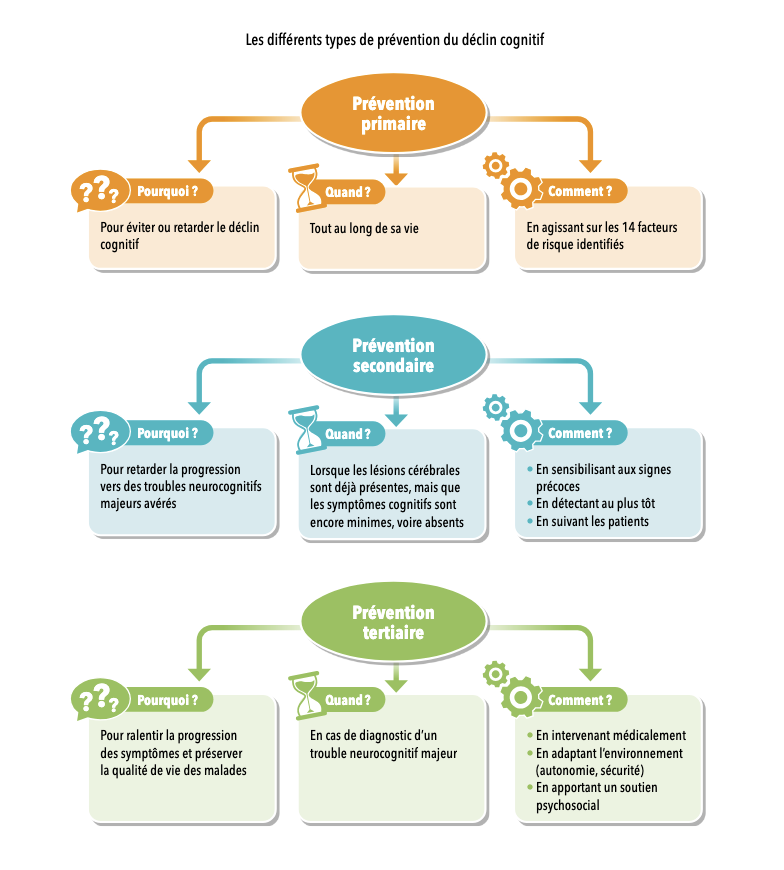

Prévenir : un enjeu collectif et multidimensionnel

La prévention constitue un axe prioritaire de la recherche, en pleine expansion. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle la maladie d’Alzheimer serait une fatalité du vieillissement, des travaux d’experts ont montré que près de 40 à 45 % des cas pourraient être évités ou retardés en agissant sur des facteurs de risque modifiables.

Ces facteurs incluent notamment l’hypertension, le diabète, le tabagisme, l’inactivité physique, l’isolement social ou encore un faible niveau d’éducation. Des pistes innovantes, comme la modulation du microbiote intestinal via l’alimentation ou les prébiotiques, sont explorées comme leviers précoces de prévention.

La recherche s’appuie également sur de grandes bases de données pour mieux comprendre les liens entre microbiote,

inflammation et risque de déclin cognitif.

Depuis quelques années, différentes approches de prévention « multi-domaines », combinant activité physique, alimentation équilibrée, stimulation cognitive et prise en charge des facteurs cardiovasculaires, sont à l’étude. Des programmes phares, comme l’étude FINGER en Finlande ou ICOPE Monitor en France, démontrent la faisabilité et les bénéfices de ces stratégies intégrées. La prévention ne peut cependant se limiter à des recommandations générales : elle doit être adaptée aux besoins et aux réalités socio-économiques des individus, notamment des publics les plus vulnérables, souvent exclus des circuits de soins classiques.

Enfin, une approche strictement comportementale, qui responsabilise uniquement l’individu sans agir sur les déterminants sociaux et environnementaux, montre ses limites. Une politique publique ambitieuse est nécessaire, impliquant non seulement les acteurs de la santé, mais aussi l’éducation, l’aménagement du territoire et les politiques sociales, afin de créer des environnements favorables à la santé cérébrale.

(1) La Haute Autorité de Santé (HAS) refuse l’accès précoce au Leqembi® en France. Ce traitement, une immunothérapie anti-amyloïde, avait été accepté par l’Agence Européenne du Médicament en avril 2025.