Dans un livret sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans le service public de santé, la Fédération hospitalière de France (FHF) met en lumière les usages déjà déployés dans les établissements. Au premier rang des bénéfices attendus, on retient l’amélioration de l’efficacité opérationnelle pour dégager du temps. Les priorités d’usages dessinent également une tendance où l’IA s’ancre d’abord dans le cœur de métier clinique, avec pour objectif de diagnostiquer mieux et plus vite.

Le baromètre réalisé par la Fédération hospitalière de France, en juillet 2025, auprès de 110 établissements – incluant 73 établissements supports de GHT et 15 structures du secteur médico-social – offre une photographie fidèle et actuelle de ces usages et permet de tirer de premiers enseignements.

Quels bénéfices attendus ?

- Amélioration de l’efficacité opérationnelle (83 votes ; ≈ 80 %) L’IA est d’abord perçue comme un levier pour fluidifier les processus (automatisation des tâches). Les établissements souhaitent dégager du temps « non médical » pour le réinvestir dans le soin.

- Amélioration de la qualité des soins (69 votes ; ≈ 67 %) La performance clinique succède logiquement à l’efficience

opérationnelle. L’IA permet des diagnostics plus précis et une réduction du risque d’erreurs médicales.

- Amélioration de la satisfaction des patients et/ou du personnel (44 votes ; ≈ 42 %) Le gain de temps dégagé par l’IA se fait au bénéfice de la dimension humaine : plus d’écoute pour le patient, moins de tâches répétitives pour les soignants.

- Optimisation des coûts et des ressources (40 votes ; ≈ 38 %) L’optimisation des coûts et des ressources apparaît comme le résultat possible de la performance et de la qualité plutôt qu’un objectif direct.

- Plus mineure, la personnalisation des parcours (24 votes ; ≈ 8 %) intéresse, mais les prérequis (partage de données, et sécurisation) freinent son essor.

Bilan des objectifs poursuivis : un triptyque efficacité- qualité-satisfaction des patients

Avec près de 77 % des votes concentrés sur ces trois objectifs, le message des hospitaliers est sans ambiguïté : l’IA doit avant tout libérer du temps médical et améliorer les résultats cliniques pour, in fine, mieux bénéficier aux patients et aux équipes. Il est intéressant de noter que l’optimisation des coûts, bien qu’importante, n’arrive qu’en quatrième position. Elle apparaît non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme la conséquence naturelle d’une meilleure organisation des soins. Autrement dit, les établissements voient avant tout en l’IA un moyen d’améliorer leurs pratiques et leur efficacité, sachant que les économies suivront mécaniquement.

Enfin, malgré un intérêt manifeste pour une médecine sur-mesure (personnalisation des soins), sa concrétisation se heurte encore au manque d’interopérabilité entre les systèmes.

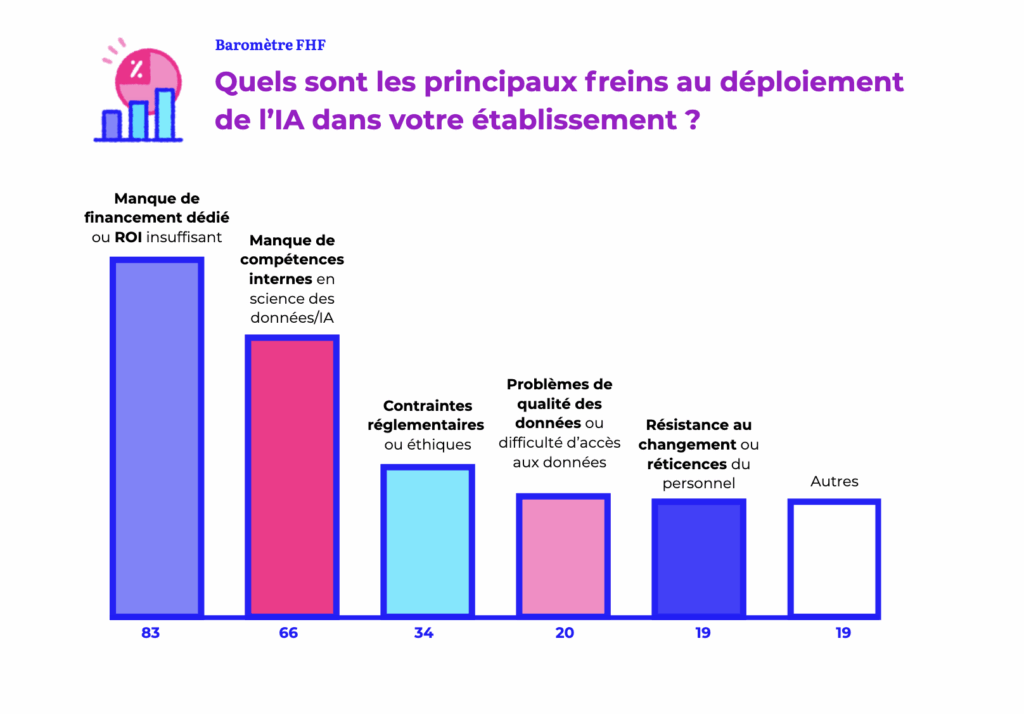

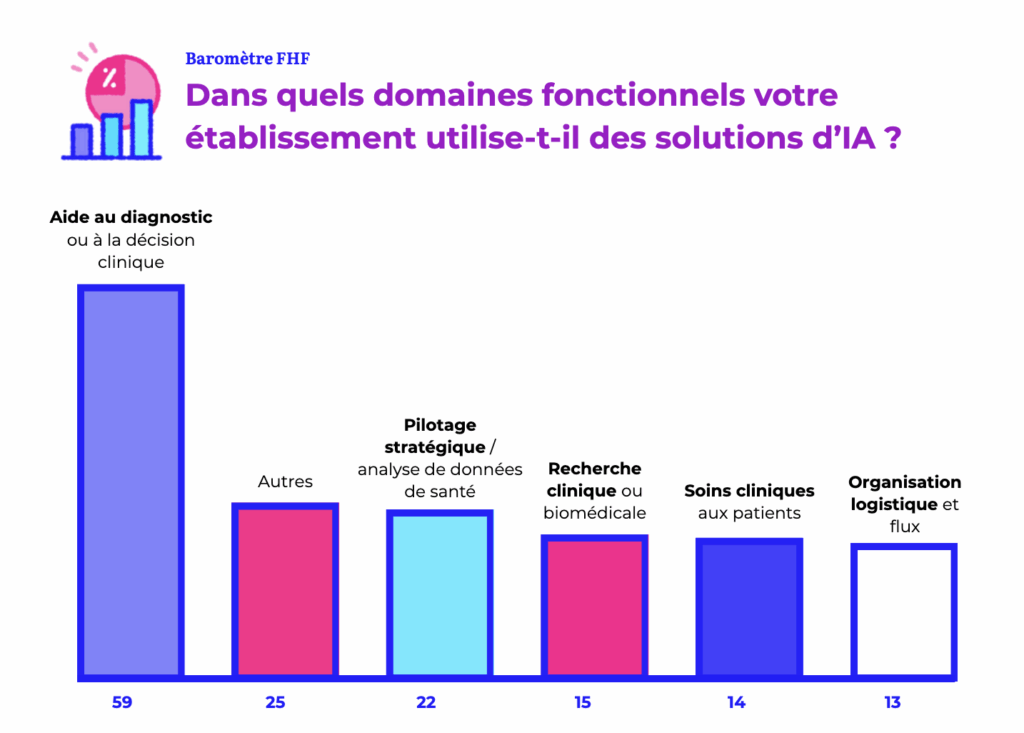

Dans quels domaines l’IA est-elle utilisée ?

- L’aide au diagnostic ou à la décision clinique l’emporte (59 votes ; 57 %) : plus de 1 répondant sur 2 positionne avant tout l’IA comme un outil pour fiabiliser et accélérer les diagnostics (détection précoce des cancers sur les images, interprétation automatisée des examens biologiques…). Cela traduit une volonté de sécurisation clinique et de qualité des prises en charge.

- Le pilotage stratégique et l’analyse de données de santé (22 votes ; 21 %) souligne l’intérêt pour des tableaux de bord prédictifs et une gouvernance appuyée sur la donnée. L’IA est également un outil d’aide à la décision managériale. Néanmoins, ces usages sont freinés par le manque de structuration et d’interopérabilité des données.

- La recherche clinique ou biomédicale (15 votes ; 14 %) confirme la place de l’IA comme accélérateur de découverte (drug design, méta- analyses massives), même si ce champ reste moins cité puisqu’il concerne principalement les CHU.

- Fait paradoxal : l’organisation logistique et les flux (13 votes ; 12 %), demeure secondaire en termes d’usage, alors même que les gains potentiels grâce à l’IA (gestion des stocks, planification des rendez- vous, optimisation de la gestion des lits) sont a priori importants.

- Enfin, derrière le champ « Autre » qui occupe une place importante (25 votes ; 17%), peut se trouver un foisonnement d’usages encore émergents (formation, cybersécurité, relation patient, etc.), que le secteur n’a pas encore totalement identifiés.

Bilan des usages : l’IA transforme le diagnostic et entre dans la gouvernance

Les priorités d’usages dessinent une tendance où l’IA s’ancre d’abord dans le cœur de métier clinique, avec pour objectif de diagnostiquer mieux et plus vite. L’aide au diagnostic, plébiscitée en premier lieu par près des deux tiers des établissements, témoigne d’une approche pragmatique où la technologie vient directement soutenir l’acte

médical.

Le baromètre révèle également que l’IA gagne progressivement les sphères du pilotage et de la gouvernance, ouvrant la voie à une transformation plus globale des organisations. Pour concrétiser pleinement ce potentiel, un défi reste à relever : structurer et harmoniser les données hospitalières. En effet, sans données de qualité et interopérables, même les algorithmes les plus sophistiqués resteront sous-exploités. Les établissements ont donc des chantiers à mener. L’enjeu n’est plus seulement d’adopter l’IA, mais de créer les conditions de sa réussite.