La Haute Autorité de santé (HAS) met à disposition des professionnels intervenant dans les institutions sanitaires, sociales et médico sociales, deux guides et des fiches pratiques sur le repérage et l’accompagnement des maltraitances institutionnelles et intrafamiliales.

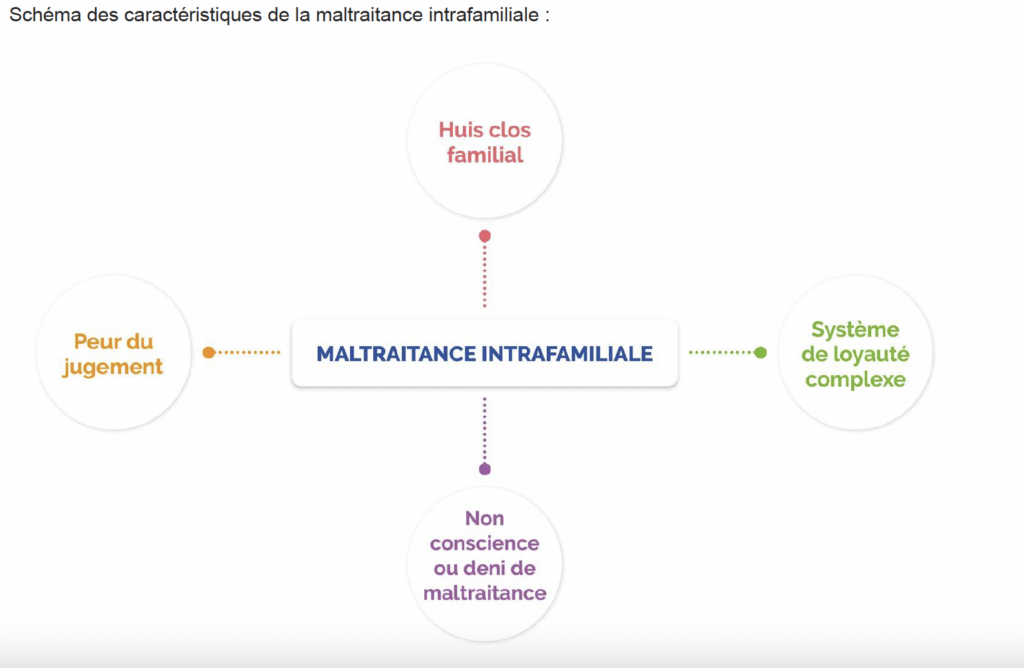

Les signalements de maltraitance intrafamiliale envers les personnes majeures ont progressé de 35 % depuis 2016 (1), avec une accentuation depuis la crise de la Covid-19 et les périodes de confinement. Les femmes en sont les principales victimes, qu’elles la subissent en tant que conjointe, personne âgée ou en situation de handicap ou mère. Même si ce phénomène reste complexe à repérer, de plus en plus de parents sont en effet violentés par leurs enfants, adolescents ou jeunes adultes. Parallèlement, la maltraitance dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement la maltraitance institutionnelle, est également un sujet tabou.

Maltraitance : de quoi parle-t-on ?

La maltraitance au sens de l’article L.119-1 du code de l’action sociale et des familles vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations.

Pour répondre à ces enjeux majeurs, la Haute Autorité de santé (HAS) publie deux outils à destination d’un large panel de professionnels.

•Le premier guide intitulé « Guide d’évaluation du risque de maltraitance intrafamiliale sur personnes majeures en situation de vulnérabilité » a pour objectifs d’aider les professionnels intervenant à domicile à repérer les situations à risque de maltraitance au sein des familles, à améliorer l’évaluation des situations avérées, et à mieux accompagner et protéger les victimes. Il s’adresse aux professionnels de proximité ou intervenant à domicile (professionnels de soin, du médico-social, du social), ainsi qu’à toute personne en contact avec des individus majeurs en situation de vulnérabilité. Il fournit des outils et des recommandations pour les aider à repérer, à évaluer les situations à risque de maltraitance intrafamiliale, à mieux accompagner et protéger les victimes et ainsi prévenir les maltraitances.Il aborde trois contextes de maltraitance :

-La maltraitance envers les personnes âgées : d’après les données de la Fédération 3977 (plateforme nationale de signalement des maltraitances envers les personnes vulnérables), il s’agit principalement de maltraitance par omission ou négligence de soin. Le mobile est la plupart du temps d’ordre financier.

–Les violences conjugales : subies dans 87 % des cas par des femmes, elles concernent en moyenne chaque année 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans.

-La violence des enfants envers leurs parents : le manque de dispositifs dédiés au repérage des parents violentés rend difficile l’estimation de sa prévalence. Les données du ministère de l’Intérieur montrent toutefois qu’elle représente 7 % des cas de maltraitance intrafamiliale et qu’elle s’exerce essentiellement à l’encontre des mères.

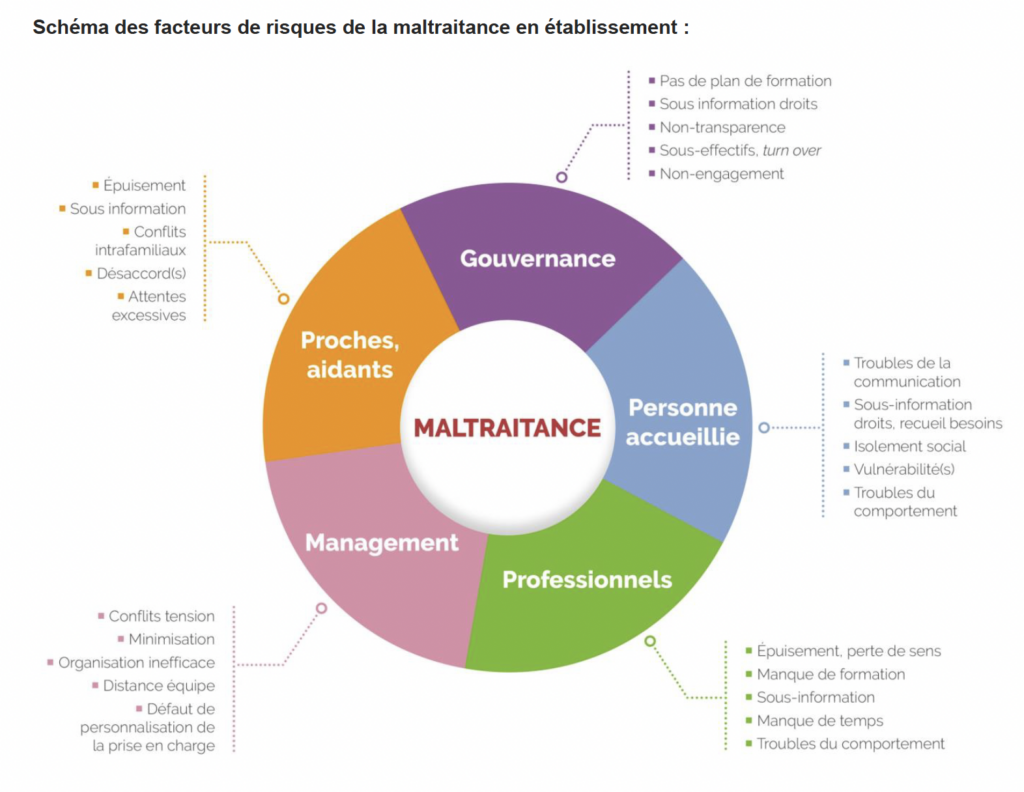

•Le second, commun aux secteurs social, médico-social et sanitaire et intitulé « Guide sur les pratiques de déploiement de la bientraitance et la gestion des signaux de maltraitance en établissements (social, médico-social ou sanitaire » vise à prévenir la maltraitance en établissement en déployant la bientraitance et en repérant les signaux d’alerte à différents niveaux.

L’essentiel (messages clés)

-L’information des personnes accueillies (et des proches) sur leurs droits, possibilités d’action et voies de recours est une priorité. Un support d’information est accessible pour tous.

–Toute personne peut être concernée par une situation de maltraitance.

–Le déploiement de la bientraitance et la prévention de la maltraitance sont l’affaire de tous. C’est un engagement partagé et solidaire entre la direction, les personnels et bénévoles, les personnes accueillies, les proches aidants et leurs représentants.

-La maltraitance est plurifactorielle et peut être générée par une organisation de travail (maltraitance institutionnelle), un défaut d’équipement ou d’entretien des infrastructures ou encore une posture professionnelle inadéquate.

-Ces engagements s’inscrivent dans les démarches d’évaluation de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux et de certification des établissements de santé.

–La démarche de prévention de la maltraitance doit être impulsée par la direction et l’encadrement. Le repérage et la détection des signaux d’alerte et des facteurs de risques sont connus et s’adressent à tous ; des référents « bientraitance » sont identifiés et connus de tous ; au moins un référent est une personne extérieure à l’établissement (représentant des personnes/usagers, psychologue, éthicien autres).

–Rien ne doit être banalisé, chaque signal ou situation fait l’objet d’une discussion collective et/ou d’un retour d’expérience à visée éducative, suivi d’une communication régulière institutionnelle et d’un bilan annuel.

–Les moments dits « sensibles » sont connus de tous et anticipés (organisation prévue).

–L’établissement promeut une culture du signalement. Un établissement qui ne remonte pas de signaux d’alerte internes et/ou externes n’est pas dans une dynamique qualité.

–Un plan de formation continue de l’ensemble du personnel est prévu en lien avec les besoins spécifiques de la population accueillie. Des rappels réguliers sont organisés.

–Les personnes accueillies (ou leurs représentants si nécessaire) doivent pouvoir s’exprimer librement, indiquer leurs expériences, ressentis, satisfactions ou insatisfactions, et surtout doivent pouvoir alerter. Le projet personnalisé formalisé doit être actualisé.

Documents

- Bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement : Mise en œuvre en milieu sanitaire, médico-social et social, personnes majeures – Guide

- Bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement – personnes majeures – secteur sanitaire, médico-social et social – Synthèse

Documents usagers

- Bientraitance et maltraitance en établissement : Comprendre et agir | Secteur sanitaire — Document usager

- Bientraitance et maltraitance en établissement : Comprendre et agir | Secteur social — Document usager

- Bientraitance et maltraitance en établissement : Comprendre et agir | Secteur médico-social — Document usager

Outils

- Fiche 1 : Reconnaitre situation maltraitance

- Fiche 2 : Rappel postures bientraitantes professionnelles

- Fiche 3 : Prévention maltraitances repérage facteurs risques signaux faibles alerte

- Fiche 4 : Prévenir situations maltraitance établissement

Documents complémentaires

- Bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement Mise en œuvre en milieu sanitaire, médico-social et social, personnes majeures – Rapport

- Avis de relecture du guide « Bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement »

1 Les violences intrafamiliales non conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2021 – Interstats Analyse N°55