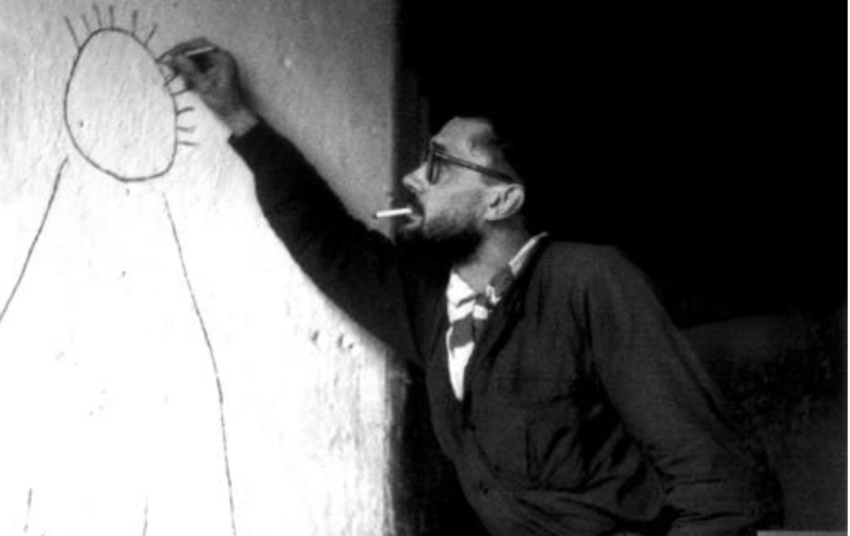

Fernand Deligny, éducateur, écrivain et réalisateur français, est une référence majeure de l’éducation spécialisée. Farouche opposant à la prise en charge asilaire des enfants difficiles, délinquants ou autistes, son expérience est à l’origine de lieux alternatifs à l’image des lieux de vie. A l’occasion du110eme anniversaire de sa naissance, une éducatrice lui rend un vibrant hommage.

Fernand Deligny, penseur sensible et passionnant aura eu toute sa vie une ligne de conduite et un chemin cohérent. Il ne s’est jamais retiré comme un ermite, la communauté a été importante pour lui. Vivre avec les enfants et ses compagnons a donné du sens à son engagement. Il a posé à l’écrit ses méthodes peut conventionnelles mais a refusé de développer un « concept ». Son ouvrage « Graine de crapule » est à l’époque un sublime pied de nez aux institutions parfois déshumanisantes qui envisage l’individu comme un « cas à discipliner ». La pédagogie de Deligny permet une connexion originale entre le politique, le social et le travail de création.

J’ai été puisement marquée par la manière novatrice de ce pédagogue hors cadre de libérer les enfants du regard normatif de la société. N’oublions pas que Deligny est un révolté, un militant, qui reste actif dans une perspective de solidarité ouvrière, et en cela, il est un éducateur engagé. Au début de sa carrière, avec les délinquants, il fait appel au collectif et à la société toute entière, avec les jeunes autistes, il se centre davantage sur l’individu et réfléchit autrement. Il évolue au fil des années et se questionne pour cheminer différemment. Son écriture et ses repères changent, ce qui rend le bonhomme passionnant à suivre dans sa maturité. Deligny n’est pas dans la passivité ni dans l’activisme, il part du principe qu’il faut « faire avec ». Face aux enfants, l’adulte doit se retirer de l’action et « laisser être ».

Ses textes magnifiques revigorent ! Aujourd’hui sa pensée créative est toujours d’actualité, alors rendons lui hommage, il est temps de reparler de Deligny, intemporel et génial !

- Fernand Deligny est né le 7 novembre 1913 à Bergues, près de Dunkerque.

- 1934, son bac de philo en poche, il tente une prépa littéraire en khâgne, mais il abandonne en deuxième année, pour suivre des cours de psycho et philo à la Fac. C’est à cette époque, qu’il découvre l’asile d’Armentières (près de Lille), où un de ses amis est interne.

- 1936 : après son service militaire, direction Paris où il devient « instit’ suppléant » dans le 12eme, puis à Nogent-sur-Marne. Il adapte librement la méthode Freinet qui repose sur la participation active de l’enfant à ses apprentissages par le biais de différents moyens : l’écriture, le journal, le dessin, le plan de travail individuel, le projet de groupe.

- En 1938, à 25 ans, fraîchement marié, il est nommé instituteur spécialisé à l’institut médicopédagogique de l’asile d’Armentières. Dans son service, il abolie les sanctions et se débrouille pour travailler sans redressement éducatif.

- Été 1940, la ville est détruite. Soignants et gardiens se sont enfui ou sont morts dans les bombardements comme certains internés. Deligny constate que la plupart des « malades mentaux », livrés à eux même, sans accompagnement, ont malgré tout, survécu à la guerre. Il questionne alors la notion d’enfermement.

- En 1943 il écrit « Pavillon 3 », pour raconter cette période : »Avec les gardiens on a tenté quelque chose pour changer les habitudes de ce pavillon. » Fin 1943, la guerre n’est pas terminée et la pénurie est totale. Sous le régime de Vichy une famines’installe et l’état exige que les enfants « anormaux » soient enfermés.

- Fernand Delignyouvre à Lille le premier foyer de préventions de la délinquance. Cette expérience l’inspire et en 1945, il publie « Graine de crapule ». Ce récit est une boussole,un bâton de pèlerin pour ceux qui s’orientent vers les métiers de l’éducation.

- Fernand Deligny prend la direction du Centre d’observation et de triage (COT) de Lille. Il en fait un lieu de contre-culture institutionnelle animé par des ouvriers, des syndicalistes et des résistants. La porte est toujours ouverte pour laisser place à l’imprévu.

- En 1947 il publie « Les vagabonds efficaces et autres récits » inspiré de cette aventure humaine et professionnelle. Il invite le lecteur à comprendre l’origine de l’inadaptation avec une prise de conscience des difficultés sociales liées à la guerre, la famine et le chômage.

- En 1948, Grâce au soutien des communistes au pouvoir, il fonde l’association La Grande Cordée, une organisation expérimentale dite de “cures libres” présidée par le Pr Henri Wallon. Le projet sera soutenu par de nombreux juges des enfants et le Ministère de la Santé. Le Dr Louis Leguillant en assure la responsabilité médicale. Pendant 15 ans, Deligny mise sur la pédagogie de projets. Il brûle les dossiers antérieurs des enfants pour « faire table rase du passé et les prendre comme ils sont ».

- En 1958 François Truffaut le contacte pour préparer son film « Les 400 coups », Deligny le conseille. Ils entretiennent ensuite une correspondance autour du scénario de « L’enfant sauvage ». Sortie en 1970, ce film relate l’histoire de Victor un enfant sauvage capturé par des paysans et amené au docteur Itard, à Paris. Le monde scientifique le considère comme un attardé, mais le docteur Itard va réussir à éveiller les capacités intellectuelles de l’enfant.

- 1956-1967 Deligny réalise « Le moindre geste » un film expérimental salué par la critique.Des séquences sont tournées à la clinique de la Borde fondée par Jean Oury. Ce dernier, avec Félix Guattari, y développe la psychothérapie institutionnelle. Ils croient à la cure par la parole collective. Deligny décide ne pas y participer car il ne s’identifie pas au courant psychanalytique : « L’absence de « je » n’est pas l’absence de « nous ». Ces études de philo ont sans doute davantage nourri sa pratique éducative…

- En 1967, Deligny a 54 ans. Avec quelques compagnons de route, « des présences proches », il s’installe à Monoblet, un petit village des Cévennes. Ils y accueillent des enfants « incassables » pour des séjours de rupture. Cette démarche a un grand retentissement dans les milieux de l’éducation et du soin. Françoise Dolto ou Maud Mannoni, y voient un lieu d’expérimentation unique qui devait aussi profiter à leurs jeunes patients. « Pour ces enfants qui vivent dans « la vacance du langage », Deligny invente un outil pédagogique très particulier : les cartes, dont la fonction est d’établir un lien physique avec le milieu naturel et de permettre aux enfants et aux adultes de se situer dans un espace de vie donné. Une cartographie est donc établie où se repèrent les parcours des enfants dans l’aire communautaire. Les cartes sont lues par juxtaposition, et les permanents du réseau tentent ensuite de repérer les convergences de parcours entre les enfants et les adultes, dans les répétitions ou trajets réitérés, que Deligny nomme « chevêtres ». Les trajets libres des enfants sont des « lignes d’erre », ceux des adultes pour l’accomplissement d’une tâche sont des « trajets d’usage » qui ont force dans le « coutumier » (1). Le concept de cartographie sera repris ensuite par Deleuze et Guattari.

- En 1989, Fernand Deligny au micro d’Antoine Spire dans l’émission de radio « Mémoires du siècle » précisait : » On me prend pour quelqu’un qui soigne, qui rééduque, mais mon boulot ce n’est pas ça. Mon boulot, c’est que ces enfants aient affaire à autre chose qu’à ce qu’ils connaissent – à un ailleurs, à un autrement… La guérison, ce n’est pas mon rayon, ça regarde un médecin, je ne suis pas médecin »

- Dans les années 90 Deligny est prié de rentrer dans « le rang » par les services sociaux, de se plier aux idéaux ambiants et aux exigences néo-capitalistes et politiques de son temps. La manière d’envisager la gestion budgétaire de la délinquance juvénile ne laisse plus de place au hasard des rencontres et à l’expérimentation. C’est la fin d’une époque. A 75 ans, Deligny se retire du jeu. Il meurt le 18 septembre 1996 dans son hameau de Monoblet.

10 ans plus tard j’obtiendrais mon diplôme d’éduc’ pour cheminer dans sa direction : « récolte, si récolte il y a, sera pour tout à l’heure, pour plus tard ou pour jamais. A cette différence que la graine de crapule, c’est tout de même de la graine d’homme. » Fernand Deligny

Ce que Deligny m’a appris…

« Si tu joues au policier, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon dieu, ils joueront aux diables. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés. » (2) Ainsi commençait l’épreuve d’admissibilité (commentaire de texte) sur laquelle je suis tombée au concours d’entrée à l’Institut Régional de Travail Social. C’était il y a vingt ans, je voulais devenir éducatrice, je n’avais jamais encore entendu parlé de Fernand Deligny, mais il semble claire aujourd’hui qu’il me parlait.

En deuxième année de formation ma tutrice de stage m’a offert « Graine de Crapule », qui reste mon livre de chevet, un texte sacré. Aujourd’hui, formatrice, c’est tout naturellement que j’ai plaisir à le faire découvrir aux étudiants.

Grâce à Deligny j’ai donc appris à :

– être plus ouverte d’esprit : accueillir les personnes comme elles sont avec leur propre « mode d’être » et repérer ce qui peut leur permettre d’exister.

– changer mes habitudes : créer des circonstances pour prendre des initiatives hors les murs, oser des tentative à l’extérieur, là où il s’y passe toujours quelque chose. Cependant, il faut que le dehors soit une réelle plus-value pas seulement un changement de cadre.

– me méfier du jargon éducatif et ne pas renoncer à l’expérimentation,

– m’autoriser à questionner mon milieu, l’émancipation passe par le lâché prise,

– accepter de laisser le choix aux bénéficiaires ! et donc éviter de décider pour eux.

– observer ce qui bouge dans les comportements : imaginer « un être au monde » paisible, hors de la parole, noter les errances, faire confiance aux gestes et au silence.

–chercher l’humain hors du langage : « le langage est un vaste empire » disait Deligny, ceux qui en sont dépourvu sont parfois exclus de la société. Alors, quand le langage fait défaut, chercher autre chose, faire autrement.

-et surtout, à ne pas nier les inégalités sociales

Je me demande ce qu’il penserait des pédagogies actuelles : pour Deligny la posture affective ne repose pas sur le fait d’être aimé des jeunes. Le lien doit se (re) poser sur autre chose de plus solide : « Il faut savoir ce que tu veux. Si c’est te faire aimer d’eux, apporte des bonbons. Mais le jour où tu viendras les mains vides, ils te traiteront de grand dégueulasse. Si tu veux faire ton travail, apportes leur une corde à tirer, du bois à casser, des sacs à porter. L’amour viendra ensuite, et là n’est pas ta récompense. »

Osons garder vivant l’acte éducatif ! Donnons du bois à couper aux gamins et pas seulement des écrans ! Deligny dirait efficacement : « Fais les chanter, rire, danser; fais les courir, suer, sauter. Le reste est affaire de prudence et d’organisation. »

Découvrir l’homme, marcher sur les pas du pédagogue, m’a rendu plus sensible et délicate. Ces lignes d’erre, nous pourrions tout aussi bien les nommer « lignes de désir ». On appelle « ligne de désir » un sentier tracé par l’érosion sous l’effet du passage répété d’hommes ou d’animaux qui préfèrent cet itinéraire plutôt que celui proposé par les parcours aménagés…

Essayer d’autres choses, plus tard, encore et sans cesse, faire des pas de côté : quelques fois, les sentiers qui bifurquent, ceux qui ouvrent des brèches, nous permettent de tracer de nouvelles perspectives.

Comme Deligny, je croie au pouvoir de l’image, Edward Scissorhands réalisé par Tim Burton et The Elephant Man de David Lynch, ont probablement contribué à mon désir de protéger les personnes exclues et considérées comme fragiles. Je suis éducatrice spécialisée, en partie aussi grâce au 7ème art. J’anime des ateliers « ciné-débat » qui permettent de renouer le dialogue, de mieux vivre et penser ensemble, et de tisser des liens pacifiés. A travers l’image, je peux fait passer des messages et des valeurs fortes.

(1) Le silence des enfants fous, l’étrange Fernand Deligny et la cartographie des illettrés savants, Daniel Terral, Empan, 2004/3 n° 55 pages 138 à 141.

(2) Graine de crapule – Conseils aux éducateurs qui voudraient la cultiver (1945) de. Fernand Deligny

Cyndie COUDERC, éducatrice spécialisée, formatrice en sciences sociales

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Le film Monsieur Deligny, vagabond efficace, Richard Copans dispo sur le site de VOD La Toile.

- Les ouvrages de Fernand Deligny sont édités et disponibles aux éditions L’Arachnéen

- Ce gamin, là, film documentaire français réalisé par Renaud Victor (1976) sur Youtube

- Archive : Discussion entre Deligny et Guattari (émission « Voyage en psychiatrie » 10/08/2006)

- Le moindre geste, film de Fernand Deligny (1971)

- Deligny « Mémoires du siècle » au micro d’A. Spire : (France Culture, 01.09.1989)

- Fernand Deligny dans « Radioscopie » de Jacques Chancel (France Inter, 17.12.1980)

- Fernand Deligny, Correspondance des Cévennes, 1968-1996. Édition établie, annotée et présentée par Sandra Alvarez de Toledo (L’Arachnéen, 2018)

- Cartes et lignes d’erre. Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979, ouvrage collectif (L’Arachnéen, 2013)

- Jacques Lin, Une vie de radeau. Le réseau Deligny au quotidien (Le mot et le reste, 2019)