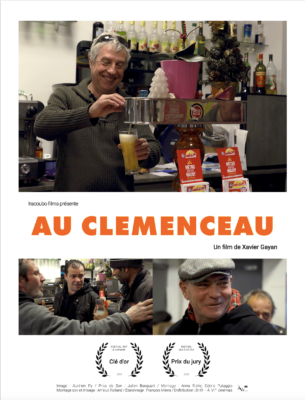

Clé d’or au 42è festival Psy de Lorquin 2023, Au Clémenceau, un film documentaire de Xavier Gayan sort au cinéma le 27 septembre 2023 (voir programmation ci-dessous). C’est un lieu où beaucoup viennent pour parler, combler une solitude, qui peut être effrayant, voir repoussant pour certains.

Ils s’appellent Gérard, Choukri ou l’Alsacien, gratteurs de FDJ ou leveurs de coude d’un soir, ils se retrouvent dans un bar-tabac PMU, par habitude ou pour tromper leur solitude. Certains vivent dans la rue, d’autres ont connu les hôpitaux psychiatriques, la plupart souffrent d’addictions. Ils sont le pouls et la confidence d’une France déchirée. Ici c’est une famille, c’est une estrade, c’est un ancrage. Ils sont AU CLÉMENCEAU.

Qu’est-ce qui est à l’origine du film ?

J’ai connu Georges, le patron du bar Le Clémenceau en 2011, sur le chemin de Compostelle. J’étais parti marcher trente et un jours, moi pour oublier que je n’étais pas content d’un scénario que je venais d’écrire, lui pour retrouver du sens à sa vie.

Malgré nos 15 ans de différence, et des parcours d’existence opposés, une amitié est née. Depuis je suis venu à de nombreuses reprises le voir à Saint- Raphaël. Il connaissait et appréciait mon travail de documentariste et m’a, un jour, proposé de réaliser un film sur son bar. J’étais hésitant, car le sujet était délicat. Je ne voulais pas filmer les clients du bar comme des personnages de foire et faire du sensationnel : il y avait donc une question morale à se poser. Je voulais les filmer avec leur humanité et leurs faiblesses, sans en faire des héros ou dresser des portraits idéalisés.

Quel a été le déclic de la réalisation du film ?

J’y ai réfléchi. Il est vrai que filmer un bar-tabac, sous la proposition du patron n’allait pas se représenter de sitôt. Les bars-tabac m’ont toujours attiré et les addictions, un sujet qui m’a beaucoup questionné. J’ai vu des gens très proches de moi se suicider du fait d’une consommation excessive de tabac et d’alcool. Je crois qu’au fond c’est ça qui a été le déclic.

Quelle est l’histoire de ce bar ?

Georges a acheté le bar pour sa fille Neige. Elle avait 21 ans, avait abandonné ses études de médecine et attendait un enfant. Il pensait que ce serait un bon moyen pour lui permettre de s’en sortir. 13 ans plus tard, Neige n’en pouvait plus. Ce bar avait eu de nombreuses incidences sur sa vie, ses enfants souffraient de ne pas voir leur mère. Georges qui s’apprêtait à prendre sa retraite (il s’occupait de chambres d’hôtes) a décidé de reprendre le bar.

Quel dispositif a été installé avec le patron du café et ses habitués ?

J’ai dit à Georges que je ne ferais le film qu’en leur présence, qu’à seule condition de pouvoir les interviewer tous les deux. Je voulais raconter cette histoire de famille. Je connaissais la profonde humanité de Neige. Je voulais qu’elle exprime combien cette expérience avait pesé sur son existence. Pendant plusieurs mois Georges a préparé les habitués à la venue d’une équipe de tournage et c’est pour cela que nous avons été pleinement acceptés par la quasi-totalité des clients. Certaines scènes présentes dans le film ont été tournées dès le premier jour de tournage. Nous avions décidé de filmer de façon directe, brute : aller capter la parole et la vie du bar en tentant de restituer ce qui s’y passe habituellement. Je voulais filmer en majorité caméra à l’épaule, au plus près des visages. Nous avions ce goût des gros plans avec le chef opérateur Aurélien Py, que je connais depuis 20 ans. Il était indispensable de trouver pour ce film un chef-opérateur qui soit capable de filmer durant plusieurs heures caméra à l’épaule, et de refaire le point le plus rapidement possible. J’ai eu la chance qu’il accepte, car en plus de son talent de cadreur, il a une immense connaissance de l’histoire du documentaire (il est aussi l’auteur de nombreux textes d’analyse dont un ouvrage entier consacré à Amsterdam Global Village de Johan Van der Keuken). Nous avons beaucoup de références en commun.

Y-a-t-il une sociologie du bistrot ?

Bien sûr, il y en a même plusieurs en fonction du type de bar. Comme l’a précisé Georges : le Clemenceau est « un bar-tabac de quartier » et ce mot « de quartier » est fondamental. On ne retrouverait pas cette atmosphère partout, ni ce rapport que nombreux de clients nous ont exprimés par cette phrase : « Ici c’est la famille ». C’est un lieu où beaucoup viennent pour parler, combler une solitude, et ces lieux peuvent être effrayants, voir repoussants pour certains. Une des plus belles démarches documentaires il me semble, c’est d’aller écouter, enregistrer, des idées contraires aux nôtres, des

singularités étonnantes.

Quelles ont été tes priorités au moment du montage ?

La productrice, Laurène Belrose convaincue que nous avions nos chances d’être sélectionnés dans un grand festival, a décidé de financer au plus vite un montage de 4 semaines pour parvenir à une copie de travail. Nous étions comme dans un tunnel pour terminer le montage en si peu de temps. Notre priorité était de restituer l’impression générale que j’avais eu au tournage, restituer l’image que j’avais du bar, et partager mes sensations. Il y avait des moments où je n’en pouvais plus d’être dans le bar et j’avais besoin d’aller filmer le ciel, la mer pour respirer. Je pense que le spectateur aussi a besoin de respirer. Une des priorités – et des grandes difficultés – était de trouver le rythme, de réussir à trouver le début du film. La première scène de discussion fût extrêmement difficile à trouver. Un autre point important était de trouver la bonne place pour chaque séquence au coeur de la construction globale du film…

Nous avons envoyé le film à ce fameux festival et nous n’avons pas été sélectionnés, et peu de temps après, ma productrice est décédée. J’ai erré pendant plus d’un an à me demander ce que j’allais pouvoir faire de ce film. J’ai demandé conseil à une grande monteuse de documentaire Catherine Gouze, (qui a monté des films de références dans les années 80 et 90 quand il y avait une plus grande liberté). Elle m’avait déjà permis d’affirmer certains choix de montages pour mon film Les Poètes sont encore vivants. Elle m’a consacré trois heures et m’a encouragé. Pour elle aucune scène ne devait être soustraite mais nous devions les monter à la bonne place. C’est ce à quoi nous

nous sommes appliqués. Depuis le film a été sélectionné dans deux festivals et à chaque fois a eu le

premier prix.