La Cour des Comptes vient de rendre les conclusions de sa « mission flash » sur les infirmiers de pratique avancée (IPA), soulignant des freins « puissants » et multiples à leur déploiement. Le premier et le plus fondamental est la réticence des médecins à confier des actes et des patients à des IPA. Le second, dans le prolongement du premier, découle du modèle économique, en ville, qui ne permet pas aux IPA de vivre de leur activité. Le troisième résulte des conditions de formation. Le quatrième et dernier frein consiste en l’existence d’autres professionnels avec lesquels les médecins collaborent de manière plus naturelle.

En réponse aux défis posés par les difficultés d’accès aux médecins généralistes et l’augmentation des pathologies chroniques dues au vieillissement de la population, le législateur a introduit en France le concept de « pratique avancée » des professions paramédicales, issu d’un processus de réflexion, engagé au début des années 2000. Il s’agit moins d’élever le niveau de technicité des actes pratiqués par ces professionnels, que d’élargir les compétences transversales et les responsabilités des professions paramédicales au-delà du cadre légal et réglementaire actuel : réalisation de certains actes sans prescription médicale préalable, prescription d’examens biologiques, renouvellement ou adaptation de prescriptions de médicaments… L’enjeu explique les tensions qui entourent la mise en œuvre. La possibilité d’un exercice « en pratique avancée » a été ouvert à l’ensemble des professions médicales par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Cependant les textes réglementaires le réservent aujourd’hui aux seuls infirmiers.

Les bénéfices importants attendus par le ministère de la santé

La notion de pratique avancée correspond à l’élargissement et à la transversalité des compétences et des responsabilités. Pour prétendre à cet exercice, en ville ou en établissement de santé, les infirmiers doivent disposer d’une ancienneté de pratique de trois ans, puis avoir suivi une formation complémentaire d’une durée de deux années de niveau master, dans l’une des cinq « mentions » retenues par le législateur : pathologies chroniques stabilisées, oncologie et hémato-oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, psychiatrie et santé mentale, urgences. Bien qu’ouverte à l’ensemble des professions paramédicales, la pratique avancée n’est encore organisée que pour les infirmiers. Une large autonomie est conférée aux « infirmiers de pratique avancée » (IPA) dans l’exercice de leurs compétences, sous réserve qu’ils travaillent sous la coordination d’un médecin. Pour autant, les textes qui définissent les prérogatives des IPA ne mentionnent ni les missions, ni les fonctions qu’ils sont appelés à assumer et qui, pourtant, sont présentées comme la justification essentielle de ce nouveau statut. Le ministère de la santé attend beaucoup des IPA : faciliter l’accès aux soins en répartissant de manière différente la charge de travail entre les infirmiers et les médecins dont la démographie est sous tension, améliorer la prise en charge des maladies chroniques dans le contexte du vieillissement de la population et proposer aux infirmiers de nouvelles perspectives de carrière.

« La notion de « pratique avancée » est ambiguë car elle laisse penser qu’il s’agit de spécialiser à plus haut niveau de technicité la pratique des infirmiers alors qu’il est question d’élargissement et de transversalité des compétences et des responsabilités, enjeu d’une tout autre dimension qui est à l’origine des tensions qui entourent sa mise en œuvre. »

Des obstacles puissants

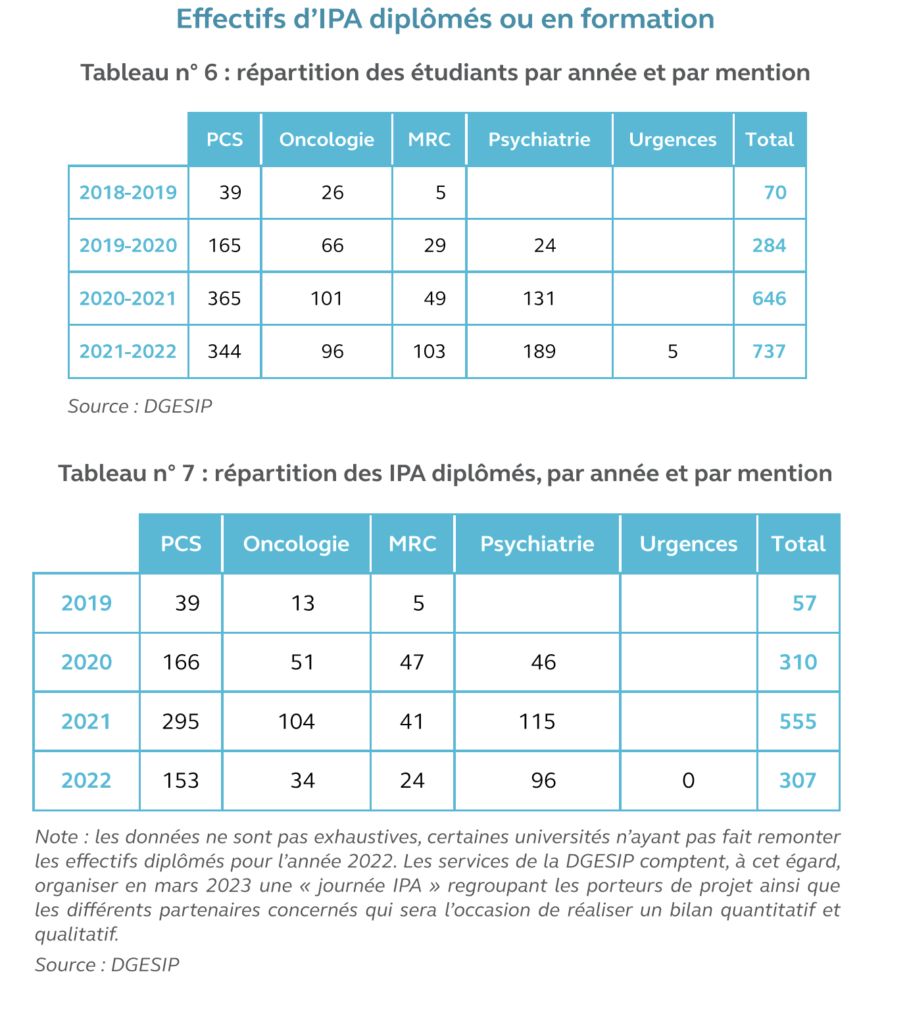

Le ministère s’était fixé une cible de 3 000 IPA formés ou en formation d’ici à 2022 et, à terme, de 6 000 à 18 000 IPA en exercice. Or, en 2021, seuls 581 IPA étaient diplômés et 1 366 en formation. Plusieurs freins s’opposent au déploiement de la pratique avancée : les réticences des médecins constituent le plus fondamental d’entre eux. Le parcours de soins de référence demeure celui de la relation première entre le patient et un médecin généraliste, garant de sa bonne orientation dans le système de santé et rémunéré à l’acte. Or, lorsque des IPA sont installés en ville, les médecins refusent trop souvent, par méconnaissance ou par crainte de concurrence, d’orienter vers eux des patients atteints de pathologies chroniques, dont l’état de santé relèverait d’un suivi par ces professionnels paramédicaux, Actuellement, le modèle économique ne permet pas aux IPA libéraux de vivre de leur activité, alors même qu’ils ont consenti un effort de formation important – les études, qui s’inscrivent dans un cadre de formation continue, étant onéreuses. En outre, les médecins collaborent de manière plus naturelle avec des assistants médicaux, ou avec des infirmiers salariés par des associations, dont le champ de compétence et le modèle économique ne constituent pas un facteur de concurrence directe pour les professions médicales.

« L’intérêt des infirmiers n’est pas en cause au regard des nombreuses demandes de leur part visant à ce que leur spécialité soit reconnue comme relevant d’un exercice avancé (anesthésie-réanimation, puériculture, gérontologie…), au risque d’ailleurs d’en perdre la spécificité, c’est-à-dire l’exercice de compétences élargies.«

De récentes évolutions structurantes

Face à ces freins, le ministère a envisagé des inflexions : permettre un « accès direct » des patients aux IPA sans passer par un médecin et accorder aux IPA un droit de première prescription. Une loi récemment promulguée a tranché en faveur de ces évolutions. Toutes les difficultés ne sont pas encore résolues. Il revient au ministère de définir des guides ou des référentiels précisant les missions des IPA, ou bien, sur le modèle de certains pays étrangers, de prévoir des formations complémentaires préparant les IPA au droit de prescrire en première intention. Les obstacles rencontrés par les IPA reflètent les limites de la conception du système de santé français, encore trop marqué par l’exercice isolé de la médecine de ville. Cette conception doit évoluer pour que la coopération entre professionnels de santé devienne la pratique générale, alors que l’offre de soins de ville continue à se rétracter et que de nombreux patients n’ont pas de médecin traitant.

« La loi ayant été adoptée, il convient de faire pleinement vivre le métier d’IPA malgré l’opposition persistante d’une partie des médecins. Pour y parvenir, le ministère se doit de répondre aux craintes exprimées, par exemple en définissant des guides ou des référentiels précisant les missions des IPA, ou bien, sur le modèle de certains pays étrangers, en prévoyant des formations complémentaires les préparant au droit de prescrire en première intention ».

Les principaux enseignements de l’enquête à retenir Le ministère de la santé attendait beaucoup de la création de la profession d’IPA et s’était fixé une cible de 3 000 IPA formés ou en formation à la fin de l’année 2022 et, par la suite, de 6 000 à 18 000 IPA en exercice. Or, en 2021, seuls 581 IPA étaient diplômés, pour 1 366 en formation et 131 exerçaient en ville. Le nombre d’IPA salariés en établissement de santé et dans les structures médico-sociales n’est pas connu. Les freins au déploiement de la pratique avancée sont multiples. Le premier et le plus fondamental est la réticence des médecins à confier des actes et des patients à des IPA. Le second, dans le prolongement du premier, découle du modèle économique, en ville, qui ne permet pas aux IPA de vivre de leur activité. Le troisième résulte des conditions de formation. Le quatrième et dernier frein consiste en l’existence d’autres professionnels avec lesquels les médecins collaborent de manière plus naturelle. Face à ces obstacles, le législateur a réagi, sans attendre le résultat d’expérimentations qui tardaient à se mettre en œuvre, en accordant aux patients un accès direct aux IPA et, aux IPA, un droit de première prescription.

• Lire le rapport de la Cour des Comptes, audit flash, juillet 2023, « Les infirmiers en pratique avancée : une évolution nécessaire, des freins puissants à lever« .

• Lire aussi

– 47,6% des étudiants IPA ont des difficultés pour trouver un stage, Santé mentale, 30 juin 2023.

– L’accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) instauré par la loi Rist, Santé mentale, 11 mai 2023.

– IPA : la difficile construction d’une profession à l’exercice fragile, Santé mentale, 13 avril 2023.

– Les IPA toujours en manque de reconnaissance, Santé mentale, 20 avril 2023.