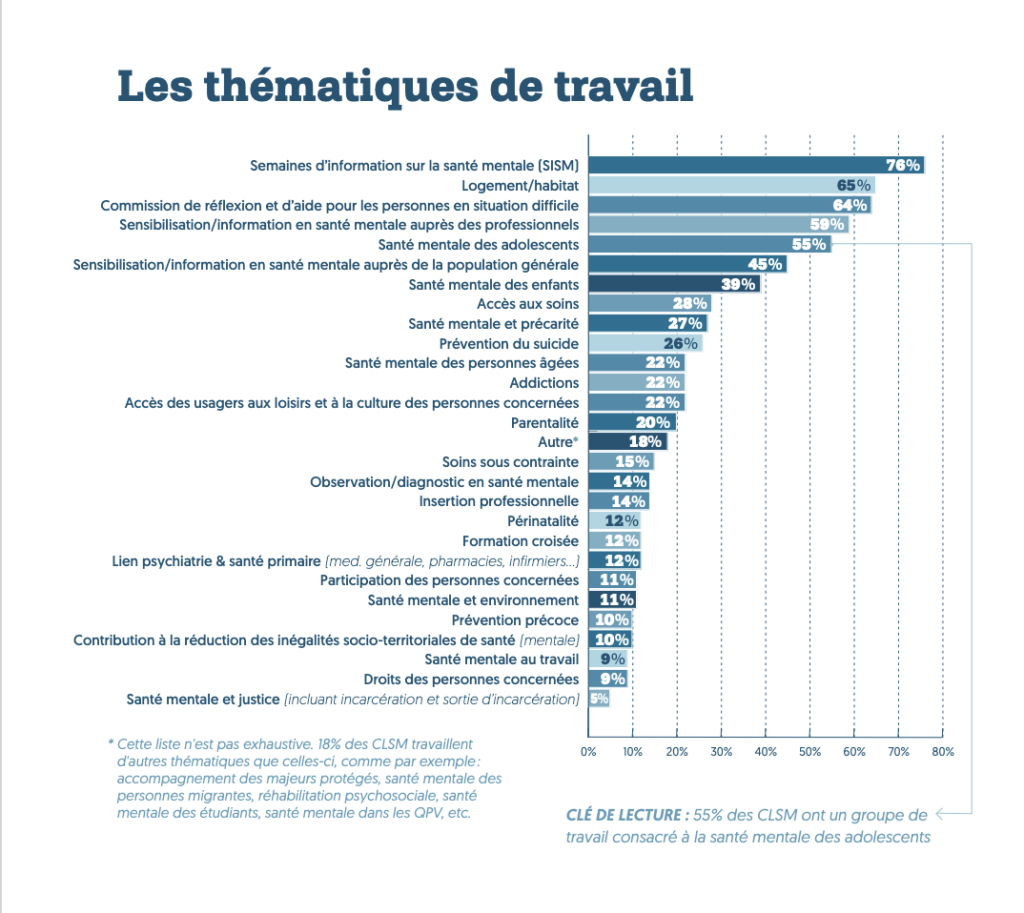

Cet état des lieux du fonctionnement des Conseils locaux de santé mentale (CLSM) (1) réalisé en 2022 confirme des tendances déjà observées en 2018 et souligne des évolutions notables, riches en enseignements et porteuses de nombreuses réflexions.

Comme relevé en 2018, les CLSM sont des instances plutôt jeunes, développées principalement en milieu urbain, portées par les collectivités territoriales, et initiatrices d’actions variées en termes de promotion, prévention et prise en charge de la santé mentale. Elles sont toujours activement soutenues par les collectivités territoriales et les ARS, qui constituent les principaux financeurs des postes de coordination. L’évolution principale porte sur les territoires couverts : les bassins populationnels sont plus importants, les périmètres ont davantage tendance à être définis sur la base des intercommunalités.

Leur fonctionnement est globalement conforme à l’instruction de 2016 : les 4 acteurs qui constituent la base des CLSM (élus, représentants de la psychiatrie publique, usagers, aidants) sont présents dans les différentes instances (comités de pilotage, assemblées plénières) et dans les groupes de travail, et leur participation est globalement jugée comme étant active.

Les CLSM sont également bien inscrits dans le paysage territorial des dispositifs de coordination de santé, s’articulant couramment avec les CLS (contrat locaux de santé) , les PTSM et les ASV, dispositif spécifique de la politique de la ville. Sur ce point, on observe que les CLSM portent une attention particulière aux territoires couvrant des QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville), en menant un travail partenarial de proximité avec les acteurs-clés et par la mise en œuvre d’actions spécifiques.

Cette analyse amène toutefois plusieurs réflexions :

– Malgré l’institutionnalisation de la démarche en 2016 et la création d’un Centre national de ressources et d’appui en 2017, le nombre de CLSM créés chaque année n’augmente pas. Il est probable que les deux premières années de la crise de la Covid-19 expliquent en partie ce constat, mais une autre explication pourrait venir des difficultés pour les territoires à s’investir sur la question, pour plusieurs raisons (moyens humains, financiers, convictions, etc.).

– Pour les CLSM en fonctionnement, on observe également des freins, déjà existants en 2018, impactant une mise en œuvre efficace de leurs objectifs : ces freins sont notamment liés à l’investissement financier – financement des postes de coordination disparates, temps de coordination insuffisants, absence de budgets propres – et à l’investissement de certains acteurs incontournables – participation des usagers et des aidants non systématique,

faible représentation de la pédopsychiatrie, insuffisante implication des délégations municipales associées aux nombreux déterminants de la santé.

Autant de sujets sur lesquels le Centre national de ressources et d’appui au CLSM continue de travailler à travers ses missions d’accompagnement méthodologique, d’animation des réseaux d’acteurs et de plaidoyer valorisant la démarche CLSM.

(1) Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont des espaces de concertation et de coordination rassemblant élus locaux, représentants de la psychiatrie publique, usagers des services de santé mentale et leurs aidants, et tout acteur d’un territoire concerné de près ou de loin par la santé mentale