Dans Les Contes de Perrault sur le divan (ed. Riveneuve-Archimbaud), Pierre Sultan propose une étonnante lecture psychanalatyque de ces contes, qu'a lu et apprécié Dominique Friard, rédacteur en chef adjoint de Santé mentale.

Une chambre d’enfant. La nuit tombe. Un homme est assis au chevet d’une fillette blonde. Au pied du lit, un autre enfant, plus âgé, blond lui aussi, ne perd pas une miette de ce qui se dit. L’homme, un père, commence : « Il était une fois … »

Il était une fois les histoires que mon père me contait. Il était une autre fois, mais peut-être est-ce la même, les contes que je narrais à mes propres enfants. Il suffit de fermer les yeux pour retrouver, intact, le plaisir que nous partagions autour de ces histoires que je lisais ou racontais de mémoire. Bien souvent les enfants ponctuaient le récit d’un : « Tire la bobinette et la chevillette cherra », « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Gare à moi si je modifiais ne serait-ce que d’un mot le récit habituel.

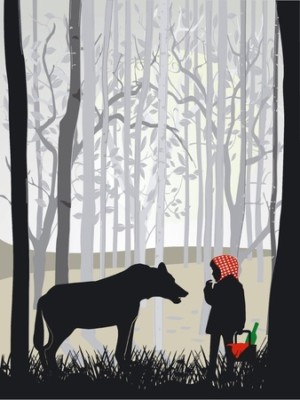

Grimm ou Perrault ? Peu importait. L’essentiel était ce récit qui opposait aux angoisses de la nuit à venir une barrière de mots, une voix qui se voulait chaude, réconfortante et un moment de partage. Avec ces histoires nous étions parés. Les loups et autres ogres pouvaient bien hurler à la porte, ils n’entreraient pas. Même pas peur !

Bien sûr, j’avais lu « Le Livre du ça » de Groddeck et « La psychanalyse des contes de fées » de Bettelheim. Je savais que ces contes, comme une médecine homéopathique, étaient bâties sur des horreurs dont elles souhaitaient prémunir les enfants et les adultes.

Psychologue clinicien et psychanalyste, Pierre Sultan reprend à son compte les écrits de Bruno Bettelheim, les critique et les prolonge. Il relève d’abord que Bettelheim avait systématiquement privilégié les contes des frères Grimm aux dépens de Charles Perrault qu’il n’appréciait pas. Pierre Sultan réhabilite donc l’académicien français. Il poursuit en regrettant que le fondateur de l’école orthogénique se soit centré « de façon presqu’exclusive » sur le héros du conte, au détriment de personnages apparemment secondaires. « Ces derniers –généralement parents, marraines, fées, ogres, etc.- évoqués par quelques détails de choix, parfois décrits de façon plus approfondie, permettent pourtant d’éclairer la trame du récit. Comme dans la réalité, l’enfant du conte ne peut en effet être dissocié de son environnement et notamment des adultes qui l’entourent, qu’ils soient parents, tuteurs ou parfois prédateurs. »

Pierre Sultan nous propose donc une lecture psychanalytique approfondie de sept contes de Perrault : Le petit chaperon rouge, la Belle au bois dormant, Peau d’âne, Cendrillon, La Barbe Bleue, Le petit Poucet et le Chat Botté. Le pari est réussi. Pierre Sultan renouvelle vraiment notre compréhension de ces contes qui ont bercé notre enfance. Il ne se borne pas à ressasser de vieilles lunes psychanalytiques, il mobilise également l’Histoire. Il renouvelle ainsi la lecture de la belle au bois dormant en évoquant le destin de Catherine de Médicis. Il fait appel au cinéma et au film de Jacques Demy « Peau d’âne » pour asseoir une interprétation. Il se réfère à l’Opéra de Rossini « La Cenerentola, la bontà in trionfo » pour construire le chapitre consacré à Cendrillon.

Ainsi traités les comportements, les pensées, le fonctionnement psychologique des adultes en place de parents, de tuteurs ou de prédateurs prennent un tout autre relief. Pierre Sultan montre que dans la majorité de ces contes, le danger est d’abord domestique. « Il naît le plus souvent au sein même des familles et l’enfant-héros est d’autant plus désemparé qu’il doit se défendre des assauts mortifères de l’un de ses proches (généralement père ou mère). » Heureusement les enfants trouvent d’autres facteurs de résilience : marraines-fées, frères aînés, Chat Botté… qui pallient les défaillances parentales.

Si les contes sont éclairés par la psychanalyse, la psychanalyse est elle-même éclairée par les contes. Pierre Sultan s’appuie ainsi sur ces histoires pour expliquer entre autres la manipulation perverse, la position dépressive de Mélanie Klein, la différence entre « incestueux » et « incestuel ». Il ne jargonne jamais.

Après avoir lu son ouvrage, vous ne conterez plus jamais le Chat botté ou Cendrillon de la même façon.