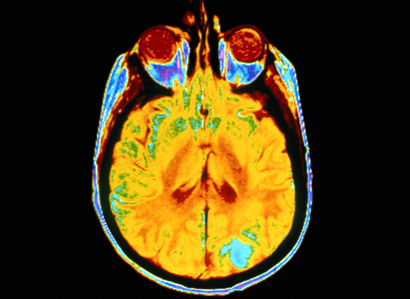

Dans son article 45, la loi de bioéthique* admet le recours à l’imagerie cérébrale notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire. Le Centre d’analyse stratégique publie une note d’analyse sur les enjeux du « neurodroit », néologisme qui désigne un champ de recherche s’intéressant aux applications juridiques des neurosciences. L’idée sous-jacente est que la production d’images fonctionnelles (le cerveau en action) pourrait éclairer une procédure judiciaire dans la compréhension des déterminants de comportements délictueux.

Selon certains, le système judiciaire pourrait faire appel à l’imagerie cérébrale fonctionnelle à des fins répressives (confondre un criminel), préventives (déterminer la dangerosité d’un individu), et thérapeutiques (développer des méthodes de remédiation). La possibilité à terme d’une compréhension accrue des comportements délictueux, ne doit pas masquer les limites techniques encore importantes. En effet, alors que l’usage de l’imagerie cérébrale anatomique s’avère très utile pour la justice, par exemple pour établir l’existence d’un traumatisme crânien, celui de l’imagerie fonctionnelle, pour détecter le mensonge ou statuer sur la responsabilité d’un prévenu, semble très prématuré. Le Centre d’analyse stratégique souligne qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de preuve scientifique sur la fiabilité de l’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d’une expertise judiciaire. Au-delà des considérations sur la fiabilité, la généralisation de la neuroimagerie pourrait entraîner une personnalisation accrue de la justice, avec des risques qui invitent à la plus grande prudence.

Par ailleurs, une littérature abondante en sciences comportementales s’intéresse aussi aux autres acteurs du procès (juges, avocats, jurés) et montre les biais psychologiques et contextuels ou la « fatigue décisionnelle » dont ils sont parfois victimes. Développer et diffuser ces recherches pourrait permettre à terme une meilleure compréhension des processus délibératifs.

En conclusion, les experts préconisent de charger la Chancellerie de clarifier par circulaire l’interprétation de l’article 45 de la loi de bioéthique et de développer au sein de l’École nationale de la magistrature une formation aux sciences comportementales.

* Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique

- Le cerveau et la loi, éthique et pratique du neurodroit. La note d’analyse, Centre d’étude stratégique, n° 282, septembre 2012. À télécharger sur www.strategie.gouv.fr